Die letzten Jahre des Jahrtausends

Die Neuziger Jahre - Teil 2

Wenn ich meine Kalender der damaligen Zeit durchblättere, muss ich feststellen, dass ich so ungefähr 200 Tage im Jahr unterwegs war. Dazu kamen noch gefühlt 100 Tage Arbeit für Softwareentwicklung. Woher ich die Zeit nahm, die vielen unterschiedlichen Anwendungssysteme im Detail kennenzulernen, bleibt mir ein Rätsel. Von wegen work-life-balance, work war life oder umgekehrt. Alles nicht zur Nachahmung empfehlenswert.

Wenn ich meine Kalender der damaligen Zeit durchblättere, muss ich feststellen, dass ich so ungefähr 200 Tage im Jahr unterwegs war. Dazu kamen noch gefühlt 100 Tage Arbeit für Softwareentwicklung. Woher ich die Zeit nahm, die vielen unterschiedlichen Anwendungssysteme im Detail kennenzulernen, bleibt mir ein Rätsel. Von wegen work-life-balance, work war life oder umgekehrt. Alles nicht zur Nachahmung empfehlenswert.

Arbeitszeit ohne Stechuhr

Ich hatte darauf geachtet, dass wir neben den vielen Beratungsprojekten Softwareentwicklung machten, ganz einfach aus dem Grund, das Handwerk der Technik auch selber zu beherrschen, über die man anderen Menschen etwas erzählt. So sorgte ich dafür, dass wir immer ein richtig großes und daneben einige kleine Entwicklungsprojekte hatten.

Zu letzteren gehörte die Hamburger Firma Steinway. Viele der damals rund dreihundert Beschäftigten verstanden sich nicht als Arbeiter, sondern als Künstler. Denn was sie bauten, waren Spitzenprodukte, die von internationalen Star-Pianisten begehrt waren und die sich nicht nehmen ließen, so einen Weltklasse-Flügel auch persönlich zu testen. Viele der Beschäftigten kamen aus dem Alten Land auf der anderen Elbseite und betrieben auch noch neben ihrem Job als Klavierbauer ein Stück Landwirtschaft. Das hatte chaotische Arbeitszeiten zur Folge. Als das Unternehmen eine elektronische Zeiterfassung mit Stempeluhr einführen wollte, gab es einen Aufstand.

Zu letzteren gehörte die Hamburger Firma Steinway. Viele der damals rund dreihundert Beschäftigten verstanden sich nicht als Arbeiter, sondern als Künstler. Denn was sie bauten, waren Spitzenprodukte, die von internationalen Star-Pianisten begehrt waren und die sich nicht nehmen ließen, so einen Weltklasse-Flügel auch persönlich zu testen. Viele der Beschäftigten kamen aus dem Alten Land auf der anderen Elbseite und betrieben auch noch neben ihrem Job als Klavierbauer ein Stück Landwirtschaft. Das hatte chaotische Arbeitszeiten zur Folge. Als das Unternehmen eine elektronische Zeiterfassung mit Stempeluhr einführen wollte, gab es einen Aufstand.

Die Künstler fühlten sich in ihrer Ehre verletzt. Statt langem Gezänk um eine Betriebsvereinbarung konnte ich den Betriebsrat und die Firma überzeugen, ein einfaches System zu entwickeln, das den Mitarbeitenden erlaubte, ihre bisherigen sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten selber zu verwalten und den Meistern nur die Supervision über die Arbeitszeiten aufs Auge zu drücken. Sie brauchten gar nichts zu tun, wenn ihre Leute so zur Arbeit kamen, wie es dokumentiert war. Erst bei Überschreitung einer vereinbarten Karenzzeit wurde es ernst. Das auf jedem Bildschirm der kleinen Anwendung sichtbare schöne Logo der Firma war äußerst hilfreich bei der Einführung - jedenfalls gefiel es den Chefs.

Hafenwirtschaft im Strukturwandel

Hamburger Hafen

Mit den vielen Hafenbetrieben hatte unsere Arbeit im Freihafen angefangen. Die Containerisierung forderte sichtbar ihren Tribut. Die Zahl der direkt im Hafengebiet Beschäftigten sank beharrlich, Schauerleute und Tallymänner waren aussterbende Berufe, niemand stand mehr mit einem Klemmbrett an der Kaikante, Fachkraft für Hafenlogistik sollte man schon werden, wenn man hier noch eine berufliche Zukunft für sich sehen wollte. Die Digitalisierung streckte, noch zaghaft, ihre Fühler aus.

Zusammen mit der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG (HHLA) entwickelten wir Möglichkeiten, wie man durch Einbeziehung der Datenverarbeitung Hafenarbeitertätigkeiten zu Services in der Lagerverwaltung weiterentwickeln konnte.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir eine Reihe von Formaten für einen Erfahrungsaustausch ausprobiert. Darunter befand sich eine Veranstaltung, zu der ich aus ganz Deutschland Vertreter der Betriebsräte sowie ihre EDV-Leiter und Personalchefs eingeladen hatte. Die Neugier der angesprochenen Personen war so groß, dass alle der Einladung folgten. Sie konnten sich überzeugen, dass aufeinanderprallende Vorstellungen, wie oft zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten, nicht im Irrgarten der Konflikt-Eskalation enden müssen und man auch in schwierigen Situationen nach Lösungen suchen kann.

Patronato INCA

Die schon Ende der 1980er Jahre begonnene Zusammenarbeit mit dem Patronato Inca (nochmals ausführlich: Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) geriet zu einem richtigen Großprojekt, für uns jedenfalls, mit einem deutlich sechsstelligen Finanzrahmen.

Die schon Ende der 1980er Jahre begonnene Zusammenarbeit mit dem Patronato Inca (nochmals ausführlich: Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) geriet zu einem richtigen Großprojekt, für uns jedenfalls, mit einem deutlich sechsstelligen Finanzrahmen.

Wir, die kleine Firma tse, mussten nun die rund ein Dutzend in ganz Deutschland verteilten kleinen Büros mit Computern bestücken und das Softwaresystem für die Bearbeitung von zwei- bis dreihundert verschiedenenen Vorgängen einführen. Der ganze Formularwust war in eine einzige Anwendung verpackt, sozusagen ein virtueller Schreibtisch mit Fächern, aus denen man sich die verschiedenen Aufgaben herauszupfen konnte. Knallhartes WYSIWYG-Prinzip: what you see is what you get. Nun stand die Benutzerschulung an.

Mein Kollege Lars und ich versammelten rund 20 Mitarbeiter (es waren alles Männer) in einer Art Klassenraum. Sie stürzten sich mit unbegreiflichem Enthusiasmus auf die Geräte, erfreut wie einfach das alles ging. Doch unser Erstaunen wich schnell schierem Schrecken, als wir sahen, mit welcher Begeisterung sie auf den Tastaturen herumhackten, als ob es Konsolen von Spielautomaten wären. Aber Geräte und Software hielten dem wilden Ansturm stand, ein gelungenes Beispiel für fehlerrobuste Systeme und eine hochzufriedene Kundschaft. Für mich hatte das Projekt noch ein besonderes Goodie: Zwei Reisen in meine Lieblingsstadt Rom, schließlich gab es mit der Zentrale immer etwas zu besprechen.

Mobiltelefonie - Die Vorboten einer neuen Zeit

DeTeMobil war die von der Telekom 1992 für die neue Mobiltelefonie gegründete Firma, später in T-Mobile umbenannt - und DeTeVentil hieß die Betriebszeitung des Gesamtbetriebsrats. Kaum war sie erschienen, schon lag sie auf dem Schreibtisch von Ron Sommer, dem damaligen Chef der Telekom. Sie war so, wie man sich Journalismus wünscht, bissig, witzig und brachte alles auf den Punkt. Und ich wurde Berater der Betriebsräte. Das blieb ich bis zum Ende der Firma, als sie im Jahr 2010 wieder heim ins Reich der Telekom geführt wurde.

Die T-Mobile wurde aus dem behäbigen Beamtentross als agiles neues Unternehmen ausgegründet, die Mitarbeiter, überwiegend begeisterte Techniker der Stunde Null, pfiffen auf ihren Beamtenstatus. Ich lernte die Technik kennen, im Detail, fuhr mit den Jungs überland, in einer Art VW-Bus oder Pickup, auf der Ladefläche zwei wachmaschinengroße Geräte, drinnen prototypisch die Elektronik für die Mobiltelefone. Sie testeten den Übergang von einer Funkzelle zur anderen. Auf meine skeptische Frage, wie sie das denn alles in einem winzigen Gerät unterbringen wollten nur die beiläufige Antwort, miniaturisieren sei kein Problem. Testen, ob es funktioniert geht besser im Großen, man sieht einfach mehr.

Die T-Mobile wurde aus dem behäbigen Beamtentross als agiles neues Unternehmen ausgegründet, die Mitarbeiter, überwiegend begeisterte Techniker der Stunde Null, pfiffen auf ihren Beamtenstatus. Ich lernte die Technik kennen, im Detail, fuhr mit den Jungs überland, in einer Art VW-Bus oder Pickup, auf der Ladefläche zwei wachmaschinengroße Geräte, drinnen prototypisch die Elektronik für die Mobiltelefone. Sie testeten den Übergang von einer Funkzelle zur anderen. Auf meine skeptische Frage, wie sie das denn alles in einem winzigen Gerät unterbringen wollten nur die beiläufige Antwort, miniaturisieren sei kein Problem. Testen, ob es funktioniert geht besser im Großen, man sieht einfach mehr.

Die Mitarbeitenden waren in kleinen Teams organisiert und begeistert bei der Sache. Bei drohendem Gewitter bretterten sie auch schon einmal die Autobahn längs, um zu sehen, ob bei einer Funkstation etwas abgebrochen oder heruntergefallen war. Mir schien es, als ob sie eine Art persönliche Patenschaft für ihre Stationen hätten. Die Zusammenarbeit war wie man es sich nur wünschen konnte kollegial, was zu tun war besprachen sie gemeinsam.

Alles lief gut, bis ein Hauptabteilungsleiter, ehemaliger Marineoffizier, eine zentrale Disposition einführen wollte. Einsatzentscheidungen sollten zentral erfolgen, Teams eigentlich überflüssig, Teamleiter degradiert zum Grußaugust der Truppe. Das alles sollte mit Hilfe eines superteuren Computersystems unterstützt werden. Alles war großkotzig, kompliziert und verwirrend organisiert, die Technik, soweit im Prototypstadium beurteilbar, funktionierte mehr schlecht als recht, und eine Einigung mit den Betriebsräten kriegte das Management einfach nicht hin.

Der Streit um das System war der Dauerbrenner über Jahre. Leitfigur des Widerstands aus der Belegschaft war die ferngesteuerte Erdnuss. So fühlten sich die Kollegen, Opfer organisierter Missachtung ihrer Kompetenz und ihres Engagements. Bürohengste wollten diktieren, wo es längs geht, Fußtritte für das gerade aufgebaute Erfahrungswissen. Millionen wurden in aufgeblasener Technik versenkt. Der Spott der Kollegen war bitter.

Plakate mit hammerharten Sprüchen hingen an allen Türen, die ferngesteuerte Erdnuss war onmnipräsent, die perfekte Überwachung wurde angeprangert. Aufrufe wie Schluss mit den Arbeitsbehinderungssystemen, lasst uns endlich unsere Arbeit machen, waren überall zu lesen. Wenn ich mich recht erinnere, hat es über ein Jahrzehnt gedauert, bis das Unternehmen ein durch viele Verhandlungen und Einigungsstellen weichgespültes zentrales System bekommen hatte, eine Zeitspanne, in der bereits der größte Teil der ursprünglichen Aufbruchsstimmung verdampft war.

Das schnelle Wachstum des Unternehmens führte auch dazu, dass Service Center für die Kundenbetreuung buchstäblich aus dem Boden gestampft wurden: Bonn, Münster, Hannover, Berlin, Leipzig, Frankfurt, Müchen, Stuttgart, Magdeburg, Dresden, mit über 1000 Beschäftigten, alle in Teams bis zu je 20 MItarbeitenden groß, und im Gegensatz zur Technik waren auch viele Frauen dabei. Alles musste schnell gehen, und es musste gespart werden. Die Aktivitäten wurden umfangreich, wie es so schön heißt, gemonitort und reportet, im Klartext: Alles wurde minutiös überwacht.

Ein Kundenausschuss des Gesamtbetriebsrats kümmerte sich darum. Ich war beschäftigt mit einer Flut von Betriebsvereinbarungen zu einer Unzahl von Systemen, und vielen Einigungsstellen. Die Spielregeln für die Call-Center-Tätigkeiten wurden zu dieser Zeit erst einmal geschaffen, z.B. ein Minimum von Abwechslung in der Arbeit (Mailbearbeitung, Telefonie), Pausen zwischen den Telefonaten. Auch hier ging es um eine Begrenzung der allgegenwärtigen Überwachung und ähnlich wie bei den Technikern um Widerstand gegen den Versuch, den Teams immer mehr Handlungsfreiheiten wegzunehmen. Es war business as usual. Ich verzichte auf die Details, zumal ich später darauf zurückkommen muss.

Ein Kundenausschuss des Gesamtbetriebsrats kümmerte sich darum. Ich war beschäftigt mit einer Flut von Betriebsvereinbarungen zu einer Unzahl von Systemen, und vielen Einigungsstellen. Die Spielregeln für die Call-Center-Tätigkeiten wurden zu dieser Zeit erst einmal geschaffen, z.B. ein Minimum von Abwechslung in der Arbeit (Mailbearbeitung, Telefonie), Pausen zwischen den Telefonaten. Auch hier ging es um eine Begrenzung der allgegenwärtigen Überwachung und ähnlich wie bei den Technikern um Widerstand gegen den Versuch, den Teams immer mehr Handlungsfreiheiten wegzunehmen. Es war business as usual. Ich verzichte auf die Details, zumal ich später darauf zurückkommen muss.

Rückblick: Mit Blick von heute auf die damalige Zeit, rund dreißig Jahre später, fallen einige Dinge auf:

- Ein mit reichlich Pioniergeist gestartetes neues Unternehmen wurde in erstaunlich kurzer Zeit in die Normalität „zeitgeistgerechter“ Expansion getrieben.

- Der Prozess der Amerikanisierung begann mit der psychologisch begleiteten Namensänderung.

- Es ging weniger darum, eine neue Infrastruktur aufzubauen, sondern darum, ein Unternehmen für die Eroberung eines Spitzenplatzes in der Weltwirtschaft vorzubereiten.

- Systematisch wurde versucht, lokale Autonomien abzubauen und durch zentrale Steuerung zu ersetzen.

- Die Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit und dem Unternehmen ging spürbar zurück.

Die Ordensschmiede

Meine Mitgesellschafterin Ulla trat nach dem Rücktritt ihres hochbetagten Vaters aus dem Beirat besagter Ordensschmiede dessen Nachfolge an. Es handelt sich um eine kleine Firma von etwa 50 Beschäftigten im Sauerland, die tatsächlich Orden und Ehrenzeichen herstellt, unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz.

Meine Mitgesellschafterin Ulla trat nach dem Rücktritt ihres hochbetagten Vaters aus dem Beirat besagter Ordensschmiede dessen Nachfolge an. Es handelt sich um eine kleine Firma von etwa 50 Beschäftigten im Sauerland, die tatsächlich Orden und Ehrenzeichen herstellt, unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz.

Eines Tages schleppte Ulla mich mit in besagte Firma, ich solle mir deren Computerbetrieb ansehen. Das tat ich auch und traute meinen Augen nicht. Ich sah Elfie (wie heißt es so schön: Name von der Redaktion geändert) und befürchtete, Augenzeuge eines epileptischen Anfalls zu sein. War es aber nicht, Elfie hackte in wildem Tempo auf eine Tastatur ein. Das verrückte Schauspiel wiederholte sich ohne Punkt und Komma alle paar Minuten. Ich fragte sie ganz vorsichtig, was sie da tat. Dann erklärte sie es mir. Sie musste sich bei jeder Kundenbestellung durch rund 50 Leerfelder durchklappern, und das tat sie ganz schnell, damit die Arbeit weiter gehen konnte.

Der Computer war ein Produkt der „mittleren Datentechnik“, wie sich das damals nannte. Ich versprach Elfie, das kann man ändern. Ich machte mich an die Arbeit und stellte einen Prototyp für ein einfaches intuitiv bedienbares Fakturierungsprogramm her. Und nach dem handelsüblichen Zögern aus Angst vor jedem Neuen durfte ich das System einführen. Das sollte sich als Beginn einer langen Geschichte herausstellen.

Wie oft bei einem Generationswechsel gab es Streit unter den Erben. Ausnahmsweise ging es einmal nicht ums Geld, sondern um den gefühlten Frontalangriff einer Frau auf die Domäne der Männerherrschaft. Da erdreistete sich doch eine gestandene Frau, den Herrschaften Paroli zu bieten und ihre Kreise zu stören. Über ein Jahr lang ging nichts, keine Mehrheit für keinen einzigen Antrag. Da war meine aus zahlreichen konfliktträchtigen Beratungen erworbene trouble-shooting-Kompetenz gefragt. Mir gelang es, eine neue Satzung mit den Gesellschaftern der Firma auszuhandeln, und alle kamen wieder gut miteinander aus. Zwei Jahre später hatte ich die Ehre, selber in den Beirat der Firma entsandt zu werden.

Paradigmenwechsel Internet

Man glaubt es heute fast nicht mehr: 1969 gelang erstmals eine Übertragung von Daten zwischen zwei Computern. Das war zunächst militärisch-geheim (das ARPA-Net), später auf Wissenschaft und Forschung beschränkt, bis dann 1991 das Word Wide Web das Licht der Öffentlichkeit erblickte und es ab 1995 erste kommerzielle Nutzungen gab. Ehrensache für die tse, sofort dabei zu sein. Schwierig und teuer: Die erste Zeit betrieben wir die Betreuung unserer Website von einem eigenen Rechner aus, mit einer Art verbilligter Standleitung zum nächsten Netzknoten.

Man glaubt es heute fast nicht mehr: 1969 gelang erstmals eine Übertragung von Daten zwischen zwei Computern. Das war zunächst militärisch-geheim (das ARPA-Net), später auf Wissenschaft und Forschung beschränkt, bis dann 1991 das Word Wide Web das Licht der Öffentlichkeit erblickte und es ab 1995 erste kommerzielle Nutzungen gab. Ehrensache für die tse, sofort dabei zu sein. Schwierig und teuer: Die erste Zeit betrieben wir die Betreuung unserer Website von einem eigenen Rechner aus, mit einer Art verbilligter Standleitung zum nächsten Netzknoten.

Wir errichteten unsere eigene Website, ergatterten eine der beliebten nur aus drei Buchstaben bestehenden Domainnamen und veröffentlichten unsere Vorschläge für betriebliche Regelungen sofort nach kurzer Erprobungszeit. Damals gab es immer noch relativ wenig Einrichtungen, die für Betriebsräteberatungen zu technischen Fragen zur Verfügung standen. Oft wurde ich angesprochen, wir verhielten uns doch fürs eigene Geschäft reichlich geschäftsuntüchtig, wenn jeder unsere Arbeitsergebnisse abschreiben kann. Ich hielt immer dagegen: Wissen gehört unters Volk. Mir war es lieber, nicht in jedem Beratungsfall sozusagen bei Null anfangen zu müssen. Es gab ja genug neue Probleme, mit denen wir uns beschäftigen konnten. Wenn andere unsere Lösungen kopierten, waren wir schon längst eine Ecke weiter.

Der Streit in den Betrieben ging um das Verbot privater Nutzung von Mail und Internet, verordnet ohne Verständnis dafür, wie die neue Technik tickt. Wir mussten gestelzte Formulierungen erfinden, wie z.B. eine gelegentliche private Nutzung dürfe die Arbeitsabläufe nicht stören. Ein Aufbruch in eine neue Zeit sollte anders aussehen.

Es war eine spannende Zeit: Utopien vom Wissen für alle, die Information der ganzen Welt im Zugriff, und das quasi zum Nulltarif. Ein Quantensprung des Fortschritts, vergleichbar mit dem Übergang von den klösterlichen Schreibstuben zur Erfindung des Buchdrucks. Doch keine Lichtgestalt, die diesem Lebensgefühl ein Gesicht gab, weder in der Politik noch bei den Gewerkschaften, keine Leitfigur für die zum Greifen nahe internationale Solidarität.

SAP - Unvermeidbarer Dauerbrenner

Vor Deutschlands führender Softwareschmiede blieben wir lange verschont. Mit den betriebswirtschaftlichen Anwendungen hatte unsere Kundschaft, die Betriebsräte, offensichtlich keinen Ärger. Das sollte sich gründlich ändern, je mehr die spätere Weltfirma sich nicht nur der Personalwirtschaft annahm, sondern so ungefähr in jedem größeren Unternehmen anzutreffen war. Und dann gab es ja noch das Begehren nach Rahmenvereinbarungen, wovon SAP auch nicht verschont blieb. Ich musste mich darum kümmern, und das tat ich mit geübter Gründlichkeit.

Vor Deutschlands führender Softwareschmiede blieben wir lange verschont. Mit den betriebswirtschaftlichen Anwendungen hatte unsere Kundschaft, die Betriebsräte, offensichtlich keinen Ärger. Das sollte sich gründlich ändern, je mehr die spätere Weltfirma sich nicht nur der Personalwirtschaft annahm, sondern so ungefähr in jedem größeren Unternehmen anzutreffen war. Und dann gab es ja noch das Begehren nach Rahmenvereinbarungen, wovon SAP auch nicht verschont blieb. Ich musste mich darum kümmern, und das tat ich mit geübter Gründlichkeit.

Es war nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ich hatte mich mit Design und Usability reichlich beschäftigt und war der Meinung, Software ist dann gut, wenn man bei der Arbeit nicht merkt, dass man einen Computer benutzt. SAP war das krasse Gegenteil: kompliziert, unverständlich, vollgestopft mit Workflows, die den Benutzern diktierten, wo es längs geht. Mit SAP kaufte man sich gleich auch das Ablaufprogramm für die Arbeit ein, mit der Folge, dass die Firma an das System angepasst werden musste und nicht umgekehrt.

SAP war damals sicher funktional betrachtet Weltspitze für die betriebswirtschaftlichen Abläufe, die ja auch ziemlich klaren Regeln zu folgen hatten. Aber in der Produktion war das anders. Der SAP ging es nicht darum, das Besondere eines Unternehmens in Szene zu setzen, sondern eher ums Gegenteil, alles in Standards hineinzuquetschen.

Ich schrieb in einem gewerkschaftsnahen Blatt einen längren Artikel, der die Kompliziertheit, Umständlichkeit und mangende Flexibilität der SAP-Software aufs Korn nahm. Das damalige Vorstandsmitglied Klaus Tschira zusammen mit einem weiteren leitenden Angestellten fühlten sich zu einer heftigen Replique in derselben Zeitschrift veranlasst. Eine Firma am schönen Bodensee schrieb sogar auf ihrer Begrüßungstafel anlässlich eines Beratungstermins „Wir haben keine Angst vor Komplexität“ unter meinen Namen.

In einer Art Pluspunkte-Sammel-Übung für seine Karriereleiter verpfiff mich der Chefcontroller eines wichtigen Kunden bei SAP, da sei was im Busch (ihm hat's nichts genutzt, er ist danach doch nicht in den Vorstand aufgerückt). Es gab eine Kampagne, in der Firmen vor Beratungen ihrer Betriebsräte durch meine Person gewarnt wurden. Aber es war noch die Zeit, in der Betriebsräte sich nicht ins Bockshorn jagen ließen. Für mich war es die beste Werbekampagne, ich hatte Kunden ohne Ende.

Die Computerwoche, von vielen damals noch als die Bildzeitung der Branche bezeichnet, forderte mich auf, für sie einen ähnlichen Artikel zu schreiben. Der wurde mit einer reißerischen - nicht von mir stammenden - Überschrift versehen, SAP - Das Ende der Zukunft hat schon begonnen und auf der Titelseite platziert. Die Wirtschaftswoche setzte noch einen drauf, ebenfalls auf der Titelseite, und schrieb, über einer Bombe mit schon glimmender Zündschnur, SAP - Absturzgefahr. Es folgte der erste Aktien-Knick des Börsen-Shootingstars, und danach, wie mir zugetragen wurde, eine Intervention beim Herausgeber der Wirtschaftswoche mit drastischen Folgen.

Der Sturm im Wasserglas brachte für mich ein ernste Erfahrung: Sei vorsichtig im Umgang mit der Presse. Von SAP-Konkurrenten erhielt ich zwei Einladungen in die USA. Eine der beiden Firmen schickte mir eine Stretch-Limousine zum Flughafen. In Chicago rieten sie mir, keine Scherze mit Polizisten zu machen. In Boston ging es gelassener zu. Das Management der Firmen wollte alles Mögliche von mir wissen, und ich riet ihnen nur, sie sollten ein bisschen Geld in die Hand nehmen und selber SAP-Kunde werden. Dann können sie das System doch nach allen Regeln der Kunst unter die Lupe nehmen.

Mir blieben deutlich desillusionierende Eindrücke vom Wunderland USA und seiner Software-Industrie, die ergonomisch bescheidenen Verhältnisse, die engen Arbeitszellen, in der selbst die Chefentwickler arbeiteten. Aber das ist ein anderes Thema.

Medienunternehmen

Druckerpresse

Ich habe zwar nicht mehr den Bleisatz erlebt, doch die Zeiten des Klebeumbruchs, als Textspalten, Überschriften und Bilder ausgedruckt, ausgeschnitten und auf Seitenbögen aufgeklebt, dann abfotografiert und zu Druckplatten verarbeitet wurden. Licht- oder Fotosatz nannte sich das, 20 Jahre bevor digitale Techniken die ganze Arbeit übernahmen, die Grafik eingschlossen. Kaum eine Branche war von solch heftigen Umstellungen gebeutelt.

Rotationsmaschine

Die Betriebsräte fast aller überregionalen Zeitungsverlage und vieler kleinerer Unternehmen waren meine Kundschaft. Wie man sich leicht vorstellen kann, ging es dabei nicht nur um die Technik, sondern knallhart um den Verlust vieler Arbeitsplätze. Und erstmals traf es nicht nur die Drucker, auch die Redaktionen blieben von den Veränderungen nicht verschont. Elektronische Redaktionssysteme machten Furore. Sie erlaubten es, buchstäblich jede kleinste Arbeit an einem Layout zu erfassen. Wir entwickelten die ersten Regelungen, die dieser Kontrollwut Einhalt geboten.

Die schnelle Kommerzialisierung des Internets brachte im Vierteljahrestakt wachsende Konkurrenz für gedruckte Zeitungen. Im Streit um print first vs. online first lag print first lange vorne. Die Jungs und Mädels von Online waren die mit den Baseball-Kappen verkehrt herum auf dem Kopf, wurden von den Print-Redaktueren von oben herab beäugt und bekamen deutlich weniger Geld. Für Grafiker hieß es, der Markt brauche die bis dato übliche Qualität nicht mehr, und ihre Arbeitsplätze waren quasi über Nacht Opfer der Kosteneinsparungsprogramme.

Unser Team entwickelte ein Konzept, das den Zeitungsverlagen begreiflich machen wollte, sie seien die natürlichen Agenturen, um mit Hilfe der neuen Technik Lokalität in Szene zu setzen. Einem Druck- und Verlagshaus schlugen wir vor, den Großteil seiner Grafiker nicht zu entlassen, sondern den vielen kleinen Unternehmen, die alle nach einer Präsenz im neuen Medium Internet suchten, eine Starthilfe anzubieten, mit ihnen ihre Internet-Auftritte (heute würde man sagen: home pages) zu gestalten. Meine Kollegin Chris und ich hatten der Führungsriege in einem Workshop ein Dutzend Vorschläge unterbreitet, was ein Zeitungsverlag tun könne, von Kontaktvermittlungen allmöglicher Art bis zu Koordinierungsservices für die Bevölkerung, beispielsweise die Organisation der Zusammenarbeit unterschiedlicher Handwerker-Gewerke für Renovierungsarbeiten. Das war lange vor der Zeit, als ein pickliger junger Mann auf der Suche nach einer Freundin Facebook erfand.

Doch unser Brainstorming missriet zur Schweigestunde mit versteinerten Gesichtern. Der aufgeschlossenste Teilnehmer der Runde war der Unternehmer selber, aber er war auch der Älteste in der Runde. Er fand keinen Nachfolger für die seit fast 30 Jahren von ihm geführte Firma und verkaufte wenig später (2002) das komplette Unternehmen, den Verlag und die Druckerei, an die Ippen-Gruppe, einen Einsammler kleinerer Verlagshäuser. Diese mussten ihre überregionalen Infos aus einer zentralen Pool-Redaktion übernehmen, ein wichtiger Schritt zum Abschied von der gewohnten Vielfalt. Dafür, dass die Druckereien auf der Strecke blieben, sorgte dann die volldigitalisierte neue Drucktechnik.

Wenn wir heute auf die Presselandschaft blicken, können wir hier, am Ende des letzten Jahrhunderts, schon die Ursachen des beginnenden Elends sehen. Meinem Eindruck nach hatten schon damals die wenigsten gelernten Journalisten einen festen Job. Die meisten waren, wie es im Schönsprech hieß, „freie“ Mitarbeitende, die für Zeilenhonorare von wenigen Pfennigen Beiträge lieferten und oft mehrere Auftraggeber brauchten, um vom Ertrag ihrer Arbeit leben zu können. Das Grundrecht der Pressefreiheit war längst schon auf dem Abstieg zum Recht der Verleger, ihre Meinung verbreiten zu dürften. Die festbestallten Redakteure waren deutlich überbezahlt. Verlören sie ihren Job, würde es eng, anderenorts eine gleichbezahlte Anstellung zu finden. Den Rest besorgte die Arithmetik der „Schere im Kopf“: Es bedurfte keines erkennbaren Drucks mehr auf sogenannte „Freie“. Sie wussten entweder, was ihr Redakteur von ihnen wollte oder was sie ihm zumuten konnten, sonst hatten sie, wie es so unschön heißt, die Arschkarte gezogen.

Hier begann die leidvolle Story der versemmelten Chancen einer Presse, die einmal als „vierte Gewalt“ und als einer der Grundpfeiler unserer Demokratie gesehen wurde.

Es hätte ideeller Gegenwehr bedurft. Stattdessen setzten Betriebsräte und Gewerkschaften auf die stumpf gewordenen Mittel des Betriebsverfassungsgesetzes, Interessenausgleich und Sozialplan. Für die Betroffenen blieb nur die Frage, was die ausgeglichenen Interessen wert sind, wenn der Arbeisplatz weg ist.

Die Suche nach Multiplikatoren

tse-Seminarraum

Bei unseren Veranstaltungen, den vielen Seminaren oder Workshops, wie es heute heißt, ging es fast immer um Vorbereitungen betrieblicher Regelungen. Wir sahen, dass wir nicht annähernd die Nachfrage befriedigen konnten. Deshalb nahmen wir uns vor, Angebote für Multiplikatoren zu machen, zum Beispiel Gewerkschaftssekretäre, die dann vielen Betriebsräten erklären könnten, wie die Technik funktioniert, welche Strategien die Unternehmen verfolgten, was die regelungsbedürftigen Themen waren und wie solche Regelungen aussehen könnten.

Das Format war ein großer Misserfolg. Die Motiviertheit der Teilnehmer bewegte sich nahe der Nulllinie. Sie rannten immer weg, telefonierten, gingen rauchen oder hatten sonst etwas Wichtiges zu tun. Wir fragten uns natürlich, wieso wir trotz modernster Technik keine Aufmerksamkeit erzielen konnten. Wie auch immer, sich näher mit der Technik zu befassen, war nicht ihr Ding. So stellten wir die Bemühungen ein.

In der Nachbetrachtung wundert es nicht, dass bei solcher Geringschätzung für die Erfordernisse einer neuen Zeit die Gewerkschaften ihre Marktführerschaft für die Fort- und Weiterbildung der Betriebsräte an private Firmen und spezialisierte Anwaltskanzleien verloren. Diese hatten es zwar auch nicht mit der neuen Zeit, aber sie waren offensichtlich die besseren Organisatoren.

Eine Anekdote am Rande: Zwei Vorstandmitglieder einer großen Industriegewerkschaft besuchten uns in der Hamburger Speicherstadt und sondierten, ob sie die tse kaufen könnten. Das kam für uns nicht in Frage. So verständigten wir uns dahingehend, dass wir als unabhängige Einrichtung wertvoller seien.

Eine Zwergschule im Kaiserstuhl

Ein Dorf im Kaiserstuhl

Eine verwaiste Zwergschule im Kaiserstuhl direkt gegenüber von einem kleinen Hotel mit einem guten Restaurant hatte meine Aufmerksamkeit gefunden. Ich war zu der Zeit mit vielen Betriebsräten beschäftigt, die in der Produktion arbeiteten, eine Menge Ingenieure darunter. Sie alle hatten die Schwierigkeit, den Kontakt zu ihrem Beruf zu verlieren, wenn sie nach vier Jahren Freistellung wieder in den Job zurück gingen. Das brachte uns auf die Idee, eine kleine Fortbildungs- und Entwicklungsfiliale zu gründen, etwa nach folgendem Muster:

- Wir mieten oder kaufen die Zwergschule und statten sie mit der erforderlichen Technik aus.

- Wir bieten Ingenieuren und Technikern einen Job an Entwicklungsprogrammen mit modernster Informationstechnik für produktionsnahe Lösungen an, wobei sie wichtige Kompetenzen für ihre berufliche Karriere erwerben oder vertiefen können.

- Wir bezahlen ihnen ihr Gehalt in bisheriger Höhe weiter.

- Als Gegenleistung erwarten wir von ihnen drei Tage pro Monat die Tätigkeit als Coach oder Referent von Seminaren oder anderen Fortbildungsmaßnahmen für Betriebsräte, ebenfalls hauptsächlich Techniker und Ingenieure.

Wir konkretisierten das Konzept, nahmen Kontakt zu einigen Firmen auf, warben auch bei einer Gewerkschaft um Beteiligung, konnten uns aber leider nicht über ein Finanzierungsprogramm einigen. So versandete die Idee mit der schönen Zwergschule.

Ausflug in die Sozialwissenschaften

Nun ein Beispiel für die Diversität unseres Tätigkeitsspektrums: Es ging um das Projekt einer Soziologieprofessorin an der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität mit dem Titel „Self-employment activites concerning women and minorities“ (zu deutsch:

Selbstständige Aktivitäten von Frauen und Minderheiten). Es ging dabei um die Erforschung der Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg hauptsächlich von Frauen aus ethnischen Minderheiten oder mit Migrationshintergrund.

Nun ein Beispiel für die Diversität unseres Tätigkeitsspektrums: Es ging um das Projekt einer Soziologieprofessorin an der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität mit dem Titel „Self-employment activites concerning women and minorities“ (zu deutsch:

Selbstständige Aktivitäten von Frauen und Minderheiten). Es ging dabei um die Erforschung der Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg hauptsächlich von Frauen aus ethnischen Minderheiten oder mit Migrationshintergrund.

Meine Aufgabe hatte allerdings nur mit der Handhabung einer Software zu tun, die Muster für beruflichen Erfolg oder Misserfolg in den gesammelten Lebensläufen der Frauen herausfinden sollte. Niemandem war damals klar, dass es bereits um die Techniken ging, die drei Jahrzehnte später über den schnellen Erfolg der Künstlichen Intelligenz entscheiden sollten, nämlich die Mustererkennung.

Ironie des Schicksals: Heute wäre die Software der damals noch nicht existierenden Firma Palantier hervorragend geeignet, genau solche Muster herauszufinden. Alex Karp, derzeitiger CEO von Palantir Technologies, erwarb an der gleichen Fakultät Gesellschaftswissenschaften im Jahr 2002 seinen Doktortitel (Thema zeigen).

Aggression in der Lebenswelt: Die Erweiterung der Theorie der Persönlichkeit bei Talcott Parsons durch psychoanalytische Konzepte.

Betreuerin: Prof. Dr. phil. Karola Brede.

Palentiers Software ist unter anderem wegen ihrer bevorzugten Nutzung durch Polizei und Militär in Verruf gekommen. Was dort gemacht wird, ist auch nur Mustererkennung, wie ebenfalls bei den großen Sprachmodellen der Künstlichen Intelligenz. Die Technik wiegt sich in Unschuld. Es sind die Menschen, die bestimmen, was mit ihr gemacht wird.

Ein deutsches Schicksalsjahrzehnt

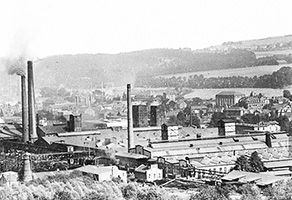

Das alte Stahlwerk

Meine etwas aus dem Lot geratene work-life-Balance hatte natürlich auch mit dem zumindest für Deutschland wichtigen Ereignis der Wiedervereinigung zu tun. Fünf neue Bundesländer und viele neue Betriebsräte, die das in Wessie-Land übliche Geschäft noch nicht kannten, besonders betroffen die Medienbetriebe, die Verlage aus dem Westen schnell erobert hatten. Auch die volle Breitseite dieses historischen Ereignisses sollte mich nicht verschont lassen: mein Erlebnis mit den Sächsischen Edelstahlwerken, dem einstigen Vorzeigebetrieb der DDR aus Freital bei Dresden.

Ein ehemaliger Schrotthändler aus dem Siegerland, so wurde mir zugetragen, kaufte mit Starthilfe der Treuhand den Betrieb mit über 10.000 Beschäftigten für eine symbolische D-Mark. König Kurt, alias Kurt Biedenkopf, damaliger sächsischer Ministerpräsident, tat 200 Millionen Mark dazu.

Ein Abteilungsleiter der IG Metall wurde Arbeitsdirektor und zuständig für die Abteilung Rechentechnik. So nannte sich die EDV im Osten. Er rief mich an, meinte, von der EDV verstünde er zu wenig, ich solle mir den Betrieb ansehen und ihn beraten, was zu tun sei.

So zog ich in ein ehemaliges FDJ-Heim, mit Unterbrechungen natürlich. Der Betrieb war ein Staat im Staat, mit Einkaufsläden, eigenem Kindergarten und sogar einem Funkstübchen. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Die Techniker hatten einen DEC-VAX-Rechner nachgebaut, volumenmäßig fünfmal so groß wie das US-Original, aber vollumfänglich funktionsfähig. Sie hatten auf Umwegen vorbei an den Sanktionen der CoCom-Liste eine relationale Datenbank ergattert und für alle Unternehmensbereiche eigene Software entwickelt, besonders für die komplette Produktionssteuerung (Erklärung CoCom zeigen).

Das auf Initiative der USA betriebene Sanktionsprogamm CoCom steht für Coordinating Committee on Multilateral Export Controls und hatte zum Ziel, die Staaten des Warchauer Pakts und China von in einer Liste aufgeführten strategisch wichtigen Technologien auszuschließen.

Ich wurde unfreiwillig Zeuge der Übernahme-Politik westlicher Investoren. Mit hochnäsiger Ignoranz verkannten sie die teilweise genialen Leistungen der DDR-Ingenieure. Ohne eine Spur von Respekt vor den Menschen stülpten sie ihren Eroberungen die importierten Standards aus dem Westen über und machten alles Besondere nieder. Was nicht passte, wurde ausgelagert oder einfach dicht gemacht. Fragt man die Chatbots, so berichten sie von einem „Paradebeispiel für eine gelungenen Privatisierung“ (Google Gemini 5.3 vom 26.12.2025, Wortlaut siehe hier). Man kann diese Geschichte aber auch als ein Beispiel selbstgefälliger Arroganz westdeutscher Investoren in Tateinheit mit aggressiv auftretenden Unternehmensberatungen sehen - und als historisches Dokument vertaner Chancen.

Tod eines Expertensystems

Der Hafenarbeiter-Verleihbetrieb GHB (Gesamthafenbetrieb) beschäftigte in seinen Glanzzeiten rund tausend Leute, die bei Bedarf an die einzelnen Hafenbetriebe ausgeliehen wurden. Es ging hauptsächlich um das Löschen und Beladen von Schiffen. Mit fortschreitender Technisierung nahmen auch die Qualifikationsanforderungen zu.

Beschwatzt von der Firma Nixdorf wollte ausgerechnet der Gesamthafenbetrieb ein Expertensystem für die Auswahl seiner Leute einsetzen und damit die Einsatzentscheidung automatisieren. Für die Künstliche Intelligenz, zu deren Spitzenprodukten in damaliger Zeit die Expertensysteme zählten, war es damals eine schwierige Zeit. Nichts funktionierte so richtig, Grund für die jahrzehntelange Eiszeit der KI-Entwicklung.

Der Gesamthafenbetrieb hatte kein Glück mit dem System, denn die Beschäftigten machten einen großen Aufstand. Nach dem Motto Wehret den Anfängen wollten sie sich nicht als Nummern in einer automatisierten Entscheidungsmaschine sehen. Nach heftigen Debatten, einem gründlich zerrupften Pilotsystem und anhaltender Kritik in Betriebsversammlungen und der betrieblichen Öffentlichkeit entschloss sich die Geschäftsführung, das Projekt einzustellen.

Der Gesamthafenbetrieb hatte kein Glück mit dem System, denn die Beschäftigten machten einen großen Aufstand. Nach dem Motto Wehret den Anfängen wollten sie sich nicht als Nummern in einer automatisierten Entscheidungsmaschine sehen. Nach heftigen Debatten, einem gründlich zerrupften Pilotsystem und anhaltender Kritik in Betriebsversammlungen und der betrieblichen Öffentlichkeit entschloss sich die Geschäftsführung, das Projekt einzustellen.

In dem von mir damals verfassten Nachruf zum Tod des Expertensystems habe ich unbeabsichtigt Dinge angesprochen, die bis heute, über dreißig Jahre später, eine überraschende Aktualität bewahrt haben.

|

Es war das Jahrzehnt, in dem das Internet in die Öffentlichkeit trat. Die Digitalisierung begann, sich über die Grenzen von Firmen hinweg breit zu machen und forderte erste Opfer. Die SAP startete ihren Eroberungszug. Die Medienbetriebe traf es in voller Härte. Die Gewerkschaften verloren ihre Marktführerschaft bei der Betriebsräteausbildung. Die neue Zeit hatte keine Lichtgestalten.

Wer nach den Quellen fandet für die Probleme der nachfolgenden Zeit, muss sich hier, in den Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts umsehen. |