Die Achtziger Jahre

Jedes Mal, wenn ich in die Firma fuhr, war es das Eintauchen in eine umtriebige Welt. Zur Optik gab es auch die passende Geräuchskulisse, typisches Hafenleben halt.

Aber dieses Erlebnis war mir eher selten gegönnt. Die 1980er Jahre waren für die kleine tse Arbeit ohne Ende, Firmen verstreut über die ganze Republik. Thema der Beratungen natürlich in erster Linie die Erklärung, wie die Technik überhaupt funktionierte und welche Ergebnisse man von ihr erwarten kann. Wir hatten dann zu diskutieren, was das für die Beschäftigten bedeutete, neben den Chancen für eine bessere Arbeit auch die eventuellen Gefahren für die Arbeitsplätze und vor allem, welcher Schutz vor der gestiegenen Überwachungseignung erforderlich war und was für die Qualifizierung der Menschen zu tun war, die mit den neuen Systemen arbeiten sollten. Anschließend ging es immer darum, in Betriebsvereinbarungen festzuhalten, was zu tun war. Diese Verhandlungen fanden meist direkt „vor Ort“ statt.

Die Nachfrage war riesig. Ich war ständig unterwegs. Jede neue Firma war eine Entdeckungsreise. Aber es war auch sehr anstrengend. Man musste seinen Job schon sehr lieben, um das durchzuhalten. Ich staune immer noch, wie sich meine Arbeit so schnell rundgesprochen hatte Details zeigen.

Es gab zur damaligen Zeit nur eine Handvoll Institutionen, die Betriebsräten in Sachen Computertechnik zur Verfügung standen. Die älteste ist Forbit in Hamburg, heute stark auf Datenschutzthemen spezialisiert. Die Technologieberatungsstelle Oberhausen war die erste und damals einzige der heute knapp ein Dutzend DGB-Beratungsstellen, schwerpunktmäßig eher mit Daten- und Gesundheitsschutz befasst. In Hamburg gab es noch eine Innovationsberatungsstelle der IG Metall, die sich lange vor der Zeit, in der es Mode wurde, mit erneuerbaren Energien befasste. Insgesamt waren das kaum ein Dutzend Personen.

Unsere Zusammenarbeit mit den genannten Institutionen hielt sich in Grenzen. Wir waren nicht so fokussiert auf die Abwehr der Gefahren, sondern konzentrierten uns auf die aktive Gestaltung der neuen Technik. Wir hatten einen guten Start durch die Empfehlungen der Gewerkschaften und das Kontaktnetz der Betriebsräte untereinander.

Jede Menge Seminare

Neben den unzähligen betrieblichen Beratungen veranstalteten wir eine beträchtliche Anzahl von Seminaren und Workshops, viele davon mit Teilnehmern aus mehreren Betrieben einer Branche. Die Veranstaltungen fanden direkt in den Betrieben oder bei uns in der Hamburger Speicherstadt statt. Besonders erwähnenswert: Wir hatten eine Reihe von Schulungen für Arbeitsrichter und sogar ein einzelnes Landesarbeitsgericht. Unser Anliegen war, verständlich zu erklären, wie die Technik funktioniert und auf Fragen der Teilnehmer Rede und Antwort zu stehen.

Vor dem Arbeitsgericht.

Da mich viele Arbeitsrichter persönlich kannten, wurde ich öfter in Streitigkeiten vor dem Arbeitsgericht als Sachverständiger bestellt. Oft ging es dabei um Eingruppierungsstreitigkeiten gemäß den geltenden Tarifverträgen. Da stolperte man über Formulierungen, denen zufolge händische Arbeit nach Kompliziertheitsgrad besser bezahlt wurde und technisch gut unterstützte Arbeit mit Abgruppierung bedroht war. Der computerunterstützte Fortschritt sorgte für den Wegfall umständlicher Arbeitsschritte, erforderte aber neuartige Tätigkeiten, die in den Tarifverträgen nicht beschriebenen waren. Ich stand vor dem Problem, Begründungen zu finden, warum diese Arbeiten trotzdem gut bezahlt werden sollten. Der Hinweis, autonomer zu arbeiten, mehr Verantwortung zu übernehmen und sich besser auf die vielen Unwägsamkeiten der Arbeit konzentrieren zu können, führte nicht immer zum Erfolg. Bei der direkten Konfrontation mit dem Wortlaut des Tarifvertrags siegte allzuoft der Wortlaut. Also wandte ich mich an die Gewerkschaften und musste lernen, dass Tarifpolitik das Allerheiligste der gewerkschaftlichen Politik war. Absolute Vorsicht war geboten bei Ratschlägen, was man hier ändern sollte.

Unsere virtuelle Schulungsfirma

Wir entwickelten fleißig unsere virtuelle Firma mit den erfundenen Mitarbeitenden weiter, bildeten dort vieles ab, worüber wir uns in den Beratungsfällen zu beschäftigen hatten. So konnten wir eindrucksvoll demonstrieren, was man mit einem bisschen Rasterfahndung mit den Daten eines Betriebes herausfinden kann und dass für nicht sensibel erklärte Daten je nach Kontext plötzlich hochsensibel werden konnten (mehr erklären).

Der Begriff Rasterfahndung stammt aus dem Polizeijargon und bedeutet, dass große Datenmengen nach bestimmten Mustern durchsucht werden, um einzelne Personen zu finden. Dabei wird ein Raster festgelegt, z.B. nach Kriterien wie Geschlecht, Alter, Nationalität, Beruf, Wohnung, Einkaufsverhalten, Arbeitslosigkeit, Fahrzeugtyp oder nach anderen Merkmalen, je nach besonderer Zielsetzung der Suche. Nach der Auswertung bleiben dann diejenigen Personen übrig, die in das Raster passen. Zumindest lässt sich die weitere Suche dann stark einschränken. Richtig erfolgreich ist die Methode, wenn man sehr große Datenmengen durchsuchen kann. So hat man in den 1970er Jahren nach Mitgliedern der RAF (Rote Armee Fraktion) gesucht, die in den Untergrund abgetaucht waren. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 suchte man mit speziellen Merkmalen nach sogenannten Schläfern islamistischer Terrorzellen. Heute im Zeitalter von Big Data können Firmen wie Palantir mit dieser Methode punkten.

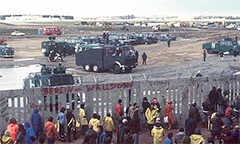

Haus in der Hafenstraße Hamburg

um 1986

In der Hamburger Hafenstraße auf St. Pauli standen in den 1980er Jahren mehrere heruntergekommene alte Häuser, die abgerissen werden sollten. Sie wurden allerdings schnell von einer bunten Mischung Wohnungssuchender, Studierender und Aktivisten einer alternativen sich autonom bezeichnenden Szene besetzt. Es kam zu heftigen Konflikten mit krawallartigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das Ganze geriet zu einem Symbol für den Widerstand gegen Wohnungsknappheit und Spekulantentum. Der Konflikt kostete den damaligen Bürgermeister Klaus von Dohnanyi fast den Job, bis es 1987 zu einem Kompromiss kam.

Wir haben in unserer virtuellen Firma zwei Menschen in dieser Hafenstraße wohnen lassen. Eine Person davon, natürlich ein Mann, mit bei üblichen Auswertungen von betrieblichen Personaldaten auffälligen Merkmalen (oft krank, unentschuldigtes Fehlen, schlechte Arbeitsleistungen usw.), die andere Person, eine Frau, unauffällig. Bei Abfragen aus der Datenbank geriet auch die Frau auch ins Raster. So konnten wir eindrucksvoll zeigen, dass unter dem Gesichtspunkt der Überwachungseignung so unverfängliche Daten wie die Adresse eine hohe Sensibilität entwickelten.

Der Gerätepark der tse erfuhr eine Aufrüstung. Die Bildschirmterminals wurden durch Personal Computer ersetzt, natürlich Macs, die damals sauteuer waren.

Zu den Benefits der technischen Aufrüstung gehörte auch ein Auftritt auf einer Betriebsversammlung, zu der ich anreiste, bewaffnet mit einem Modem (Sie erinnern sich, die Dinger, wo man das Ohr eines Telefonhörers und dessen Mund auf je eine Gummimanschette quetschen musste, um eine Computerverbindung herzustellen) und einem Display, das man auf einen Overheadprojektor legen konnte. So war es möglich, auch einem größeren Publikum vorzuführen, was alles herauskommen konnte, wenn man sich nicht um die Regelung der erlaubten Computernutzung gekümmert hatte.

Große Fälle, kleine Fische

Jeder, der Hilfe bei uns suchte, bekam sie auch. Mein Konzept für die Beratung zum Abschluss von betrieblichen Regelungen war keine Dienstleistung im üblichen Sinne, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Ich wollte, dass die Betriebsräte die Funktionsweise der elektronischen Systeme verstehen, nicht in klein-klein, sondern die Prinzipien, nach denen sie arbeiten, die Helikoptersicht sozusagen. Es ging um das Verständnis, worauf es ankommt, wenn man die Technik im Sinne einer qualitativ verbesserten Arbeit einsetzen will, wie sie Teil eines Arbeitssystems ist, in dem Technik, Organisation und Qualifizierung der arbeitenden Menschen zusammenpassen müssen. Manchmal gelang diese Herangehensweise sogar in gemeinsamen Veranstaltungen von Betriebsräten und Vertretern der Arbeitgeberseite.

Von wegen kleine Fische

Ich musste in dieser Zeit gefühlt Tonnen von Systembeschreibungen, Handbüchern und ähnlichen Dokumenten buchstäblich in mich hineinfressen. Standardisierungen der Software waren noch nicht weit fortgeschritten; vor allem in der Produktion hatten die Firmen unterschiedlichste Systeme, die auf ihre Besonderheiten zugeschnitten waren. Außerdem hatten die Marketingleute der Softwareanbieter noch nicht die Herrschaft übernommen, weshalb die Dokumente noch informativ und noch nicht zu bloßen Reklamepapieren reduziert waren. Ganz besonders galt dies für die Software in der Produktion.

Ich trainierte mit den Betriebsratsmitgliedern deshalb zuerst Grundsätze und Leitlinien, worauf sie achten sollten, bevor es an die Formulierung von Texten für eine Vereinbarung ging. Die Softwaretechnik war neu. Meine Hoffnung war, wenn man kapiert hat, wie die Dinge ticken, kann man ähnlich gelagerte Fälle auch ohne Hilfe von außen lösen. Zumindest konnten Nachfolgeaufträge für mich auf einem anderen Niveau aufsetzen. Da ich persönlich der absolute Engpass bei solchen Beratungen war, musste ich schnell arbeiten. Ich konnte die Beratungsfälle nicht tagelang in die Länge ziehen. Dabei war es für mich hilfreich, Diskussionen aus dem Stand auch schnell in druckfähige Sätze packen zu können. Ich sorgte dafür, dass die erarbeiteten Ergebnisse für alle Beteiligten direkt an der Wand sichtbar waren, mit den zur damaligen Zeit bescheidenen Bordmitteln (LC-Display und Overhead-Projektor). Was nicht passte, wurde sofort geändert. Alle konnten miterleben, wie der Text entstand, keine Zeitverschwendung mit Protokollen und langem Hin und Her mit Änderungsvorschlägen und Abstimmungsrunden. Alles geschah vor Ort, unter Kontrolle aller Anwesenden.

Es gab Fälle mit buchstäblichem Erlebniswert. Ich erinnere mich an eine Einigungsstelle bei einem Tiefkühlkost-Hersteller.  Es ging um ein elektronisches Fahrtenschreibersystem für die Lieferwagenflotte. Der Betriebsrat und die Belegschaft wollten das System partout nicht. Das Firmengebäude war um einen großen Innenhof herum gebaut. Die Sitzung der Einigungsstelle begann früh morgens ganz normal mit den üblichen Formalien wie Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, Austausch der Unterlagen. Kaum war man damit fertig, fuhr eines der schweren Kühlfahrzeuge in den Innenhof hinein, der Fahrer stieg aus und ging davon. Die Debatte in der Einigungsstelle lief mit einem Male etwas unkonzentriert und ausgesprochen zäh. Nach einer halben Stunde kam der nächste Lastwagen, Fahrer stieg aus, stellte den Motor ab und verschwand. Ein Vertreter der Arbeitgeberseite wunderte sich nun doch mit deutlicher Besorgnis, was die Lastwagen im Innenhof zu suchen hätten, die sollten doch unterwegs sein. Ohne erkennbaren Verhandlungsfortschritt quälte sich die Einigungsstelle weiter. Jetzt kamen in kürzer werdenden Abständen neue Tiefkühl-Lastwagen, die Fahrer stiegen aus und schlappten über den Hof davon. Die Sonne schien, es wurde warm, und die Nervosität stieg mit jedem neuen abgestellten Kühlwagen. Der Innenhof wurde langsam voll. Eine Diskussion war kaum noch möglich. Gefühlt alle rannten zu den Fenstern und schauten sich konsterniert das seltsame Schauspiel an. Gegen Mittag bat die Arbeitgeberseite um eine Unterbrechung und zog sich zu internen Beratungen zurück. Es dauerte einige Zeit, bis sie wiederkam. Ihr Sprecher verkündete, auf die Einführung des Systems zu verzichten, und die Einigungsstelle war beendet.

Es ging um ein elektronisches Fahrtenschreibersystem für die Lieferwagenflotte. Der Betriebsrat und die Belegschaft wollten das System partout nicht. Das Firmengebäude war um einen großen Innenhof herum gebaut. Die Sitzung der Einigungsstelle begann früh morgens ganz normal mit den üblichen Formalien wie Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, Austausch der Unterlagen. Kaum war man damit fertig, fuhr eines der schweren Kühlfahrzeuge in den Innenhof hinein, der Fahrer stieg aus und ging davon. Die Debatte in der Einigungsstelle lief mit einem Male etwas unkonzentriert und ausgesprochen zäh. Nach einer halben Stunde kam der nächste Lastwagen, Fahrer stieg aus, stellte den Motor ab und verschwand. Ein Vertreter der Arbeitgeberseite wunderte sich nun doch mit deutlicher Besorgnis, was die Lastwagen im Innenhof zu suchen hätten, die sollten doch unterwegs sein. Ohne erkennbaren Verhandlungsfortschritt quälte sich die Einigungsstelle weiter. Jetzt kamen in kürzer werdenden Abständen neue Tiefkühl-Lastwagen, die Fahrer stiegen aus und schlappten über den Hof davon. Die Sonne schien, es wurde warm, und die Nervosität stieg mit jedem neuen abgestellten Kühlwagen. Der Innenhof wurde langsam voll. Eine Diskussion war kaum noch möglich. Gefühlt alle rannten zu den Fenstern und schauten sich konsterniert das seltsame Schauspiel an. Gegen Mittag bat die Arbeitgeberseite um eine Unterbrechung und zog sich zu internen Beratungen zurück. Es dauerte einige Zeit, bis sie wiederkam. Ihr Sprecher verkündete, auf die Einführung des Systems zu verzichten, und die Einigungsstelle war beendet.

Die großen Fische

Schon bald tauchten Fälle auf, in denen es nicht mehr nur um ein System ging, sondern ganze Systemlandschaften. Mein erster Beratungsfall dieser Art war der Flughafen Frankfurt mit vielen sehr unterschiedlichen vor allem logistischen Systemen. Bei denen kam es auf Genauigkeit und absolute Verlässlichkeit an. Deshalb wurde buchstäblich alles gespeichert, was sich nicht wehrte. Das versetzte den Betriebsrat in helle Aufregung, was dann alles überwacht werden könnte. Im Betriebsrat war die ÖTV, die damals zuständige Gewerkschaft, gleich mit sechs Listen vertreten, die sich nicht unbedingt immer gut verstanden. Es war noch die Zeit, in der die Vertretung der Beschäftigten in Arbeiter und Angestellte getrennt waren.

Schon bald tauchten Fälle auf, in denen es nicht mehr nur um ein System ging, sondern ganze Systemlandschaften. Mein erster Beratungsfall dieser Art war der Flughafen Frankfurt mit vielen sehr unterschiedlichen vor allem logistischen Systemen. Bei denen kam es auf Genauigkeit und absolute Verlässlichkeit an. Deshalb wurde buchstäblich alles gespeichert, was sich nicht wehrte. Das versetzte den Betriebsrat in helle Aufregung, was dann alles überwacht werden könnte. Im Betriebsrat war die ÖTV, die damals zuständige Gewerkschaft, gleich mit sechs Listen vertreten, die sich nicht unbedingt immer gut verstanden. Es war noch die Zeit, in der die Vertretung der Beschäftigten in Arbeiter und Angestellte getrennt waren.

Bau der Startbahn West

Der Randale-geprüfte Chef des Flughafens (Startbahn West) erinnerte mich an Burt Lancaster in dem mit Topstars besetzten Katastrophenfilm Airport aus dem Jahr 1970. Es hieß, er habe den Aufbau des Flughafens maßgeblich gestaltet, und das strahlte er auch aus. Er machte jeden Streit um ein System zur Chefsache. Es musste alles schnell gehen, wenn er das wollte. Er drohte mir einmal damit, mich mit einem Flugzeug aus Düsseldorf abholen zu lassen, wenn ich nicht um 18 Uhr in Frankfurt wäre. Wenn es dann nach langem Gezocke endlich zu einer Einigung kam, versammelte er die Beteiligten in seinem Chefbüro, öffnete eine der unteren Schubladen seines Schreibtischs und holte eine Flasche heraus.

Erich Becker, so sein Name, blieb mir als einer der nachhaltig eindrucksvollsten Manager in Erinnerung.

Es gab ähnlich umfangreich ausfallende Beratungsfälle, so z.B. ein großes Chemiewerk in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeitgeberseite hatte zwar mich als Sachverständigen für den Betriebsrat genehmigt, aber meine Anwesenheit bei Verhandlungen abgelehnt. Der Betriebsrat ließ sich das nicht gefallen und wählte für seine interne Beratung einen Raum in dem großflächigen Industriegelände, rund sechs Kilometer vom Verhandlungsort entfernt. Am nächsten Tag, die Verhandlung hatte kaum begonnen, und schon meinten die Betriebsräte beim ersten Vorschlag der Arbeitgeberseite, dazu könnten sie nichts sagen, da müssten sie zuerst einmal ihren Sachverständigen befragen. Sie setzten sich in ihre Autos und fuhren weg, sechs Kilometer, zu ihrem Beratungsbüro. Sie beschäftigeten sich eine Zeitlang - als Betriebsrat hat man immer irgendwas zu tun, und sei es auch nur Zeitung lesen - und fuhren wieder zurück. Wenig später, beim nächsten Vorschlag der Einwand der Betriebsräte, das könnte man nicht beurteilen, dazu müssten sie wieder ihren Sachverständigen befragen. Das Spiel wiederholte sich drei Tage, bis die Arbeitgeberseite aufgab und meinte, dann bringt doch euren Sachverständigen mit.

Ich könnte nun eine Reihe weiterer Unternehmen nennen, bei denen meine Beratung der Betriebsräte über Jahre hinweg andauerte. Einen Fall will ich besonders herausgreifen, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Das Unternehmen hatte zwar keinen Betriebsrat, sondern als staatliche öffentliche Einrichtung einen Personalrat. Es ging um diverse Systeme zur Unterstützung der redaktionellen Arbeit. Ich erinnere mich an Verhandlungen, die in einer Art Turnhalle stattfanden. Auf der einen Seite gut ein Dutzend Vertreter des Hauptpersonalrats, auf der anderen Seite die Arbeitgebervertreter mit über 20 Leuten. Jede der zahlreichen betroffenen Abteilungen war mindestens mit einer Person dabei. Am Ende einer jeweils auf zwei volle Tage angesetzten Verhandlungsrunde gab es dann oft nur einen Fortschritt um wenige Zeilen im Textentwurf der Dienstvereinbarung (im Personalvertretungsrecht das Pendant zur Betriebsvereinbarung). Ich erinnere mich an einen etwas polternden Auftritt von Kurt Beck, dem damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Vorsitzenden des Fernsehrats, der schimpfte, wieso schafft Sat 1 (unten im Tal vor dem Lerchenberg gelegen, auf dem oben das ZDF thront) mit tausend Leuten ein Vollprogramm, während wir dafür elftausend brauchen.

Ich könnte nun eine Reihe weiterer Unternehmen nennen, bei denen meine Beratung der Betriebsräte über Jahre hinweg andauerte. Einen Fall will ich besonders herausgreifen, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Das Unternehmen hatte zwar keinen Betriebsrat, sondern als staatliche öffentliche Einrichtung einen Personalrat. Es ging um diverse Systeme zur Unterstützung der redaktionellen Arbeit. Ich erinnere mich an Verhandlungen, die in einer Art Turnhalle stattfanden. Auf der einen Seite gut ein Dutzend Vertreter des Hauptpersonalrats, auf der anderen Seite die Arbeitgebervertreter mit über 20 Leuten. Jede der zahlreichen betroffenen Abteilungen war mindestens mit einer Person dabei. Am Ende einer jeweils auf zwei volle Tage angesetzten Verhandlungsrunde gab es dann oft nur einen Fortschritt um wenige Zeilen im Textentwurf der Dienstvereinbarung (im Personalvertretungsrecht das Pendant zur Betriebsvereinbarung). Ich erinnere mich an einen etwas polternden Auftritt von Kurt Beck, dem damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Vorsitzenden des Fernsehrats, der schimpfte, wieso schafft Sat 1 (unten im Tal vor dem Lerchenberg gelegen, auf dem oben das ZDF thront) mit tausend Leuten ein Vollprogramm, während wir dafür elftausend brauchen.

Planckstadt am Fuße des Odenwalds sollte ich noch erwähnen. Dort residierte das einst britische Vorzeigeunternehmen Imperial Chemical Industries, abgekürzt ICI, bis es 2007 verkauft, zerschlagen und nochmal verkauft in ein paar speziellen Teilen weiterleben durfte. Zwanzig Jahre vor diesem unrühmlichen Ende war das Unternehmen dabei, das Personalsystem HumanResources der damals noch jungen Firma SAP einzuführen. SAP HR war, wie sich später zeigen sollte, die erste ernstzunehmende Konkurrenz zum damals mit großem Abstand in Sachen Personalsysteme führenden PAISY. Bevor der Betriebsrat die Zustimmung des Arbeitgebers erhielt, mich als Sachverständigen bestellen zu dürfen, wollte die Geschäftsführung mich persönlich kennenlernen. Erst nach dieser bestandenen Prüfung gab es grünes Licht.

Wir nahmen damals den Grundsatz der Datensparsamkeit sehr ernst, im Klartext: nur so viele Daten speichern, wie unbedingt erforderlich. Also bestanden die Betriebsräte auf der Entfernung nicht benutzter Datenfelder aus der Datenbank. Doch nach jedem Update waren die gelöschten Datenfelder alle wieder da. Schließlich konnten wir uns dem Argument anschließen, dass das ewige Löschenmüssen der Datenfelder einen Akt seelischer Grausamkeit darstellte, hatten eine Einsicht und erarbeiteten eine andere Lösung, die mittels einer kontrollierbaren Vergabe der Zugriffsrechte die nicht benötigten Datenfelder von jedweder Verwendung ausschloss.

Das Bundesarbeitsgericht

Am 11. Mai 1988 hatten wir hohen Besuch, das Bundesarbeitsgericht. Jedes Jahr besucht das Gericht je eine von der Arbeitgeber- und der Gewerkschaftsseite ausgesuchte Betriebsstelle. Die Wahl des DGB fiel auf uns. Wir taten uns mit der IT der Hamburger Hafen und Lagerhaus AG (HHLA) zusammen und bereiteten eine facettenreiche Show vor. Die HHLA sorgte für ein erstklassiges Ambiente, in einem großen Dachgeschossraum eines alten Speicherhauses.

Am 11. Mai 1988 hatten wir hohen Besuch, das Bundesarbeitsgericht. Jedes Jahr besucht das Gericht je eine von der Arbeitgeber- und der Gewerkschaftsseite ausgesuchte Betriebsstelle. Die Wahl des DGB fiel auf uns. Wir taten uns mit der IT der Hamburger Hafen und Lagerhaus AG (HHLA) zusammen und bereiteten eine facettenreiche Show vor. Die HHLA sorgte für ein erstklassiges Ambiente, in einem großen Dachgeschossraum eines alten Speicherhauses.

Wir demonstrierten, was man alles mit unverfänglich erscheinenden Daten herausfinden kann, auch ganz ohne das böse Wort Rasterfahndung. Die HHLA zeigte, was sie drauf hatte. Wir präsentierten ein simuliertes Hafensystem, das via Satellit mit Häfen in Indonesien und Afrika verbunden war. Ich fragte den Präsidenten, Prof. Kissel, was hier eigentlich die technische Einrichtung im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes sei. Seine Anwort verblüffte mich: Da gäbe es keine Probleme, die technische Einrichtung sei alles was ich vorgefürt hätte, die installierte Software, alle Gerätschaften, auch die Satelliten, ja auch die Übertragungswege. Na denn, alles klar, die Computertechnik macht ja auch keinen Halt vor Landesgrenzen. Wohl aber Regelungsbefugnisse, wir hatten schließlich keinen CLOUD Act a la Trump (Der CLOUD Act erlaubt US-Behörden den Zugriff auf Systeme auch außerhalb der US-Grenzen und auch im Konflikt mit den dort geltenden Gesetzen).

Einigungsstellen immer noch ohne Ende

Trotz der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war das Thema Mitbestimmungspflicht noch nicht durch. Zwar wurde sie nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt, aber man konnte sich trefflich darüber streiten, wie weit die Regelungsbefugnis gehen durfte (mehr zu diesem Thema zeigen).

Blättert man im Betriebsverfassungsgesetz, so findet man vergeblich, was ein Betriebsrat mit seiner Mitbestimmung tun darf. Es gibt einen versteckten Hinweis, den man bei der Einigungsstelle findet, der Endstation des Mitbestimmungsverfahrens. Dort heißt es im § 76 Abs. 5 BetrVG:

Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer nach billigem Ermessen.

So stellt sich also die Frage, was die Belange des Betriebes und der Beschäftigten sind. Betrachtet man die Angelegenheit zunächst sprachwissenschaftlich, so kann man zu dem Ergebnis kommen, dass das Wort Belange weitergeht als das Wort Interessen. Anders formuliert: Jede Seite kann auf den Tisch packen, wo und wie sie ihre Belange berührt sieht. Beides ist nach billigem Ermessen gegeneinander abzuwägen. Überschreitungen des Ermessensspielraums können dann gerichtlich überprüft werden.

Findige Rechtsanwälte, leider beider Seiten, versuchen immer wieder den erlaubten Regelungsumfang dadurch einzuengen, dass sie die Regelungsinhalte direkt an die Schutznorm binden, in diesem Fall die Überwachungseignung. Würde das stimmen, dürfte beispielsweise die Arbeitgeberseite einen Regelungsvorschlag niemals mit dem Argument ablehnen, seine Umsetzung sei zu teuer.

Es waren einige Dutzende dieser Einigungsstellen. Die Vertreter der Arbeitgeberseite schauten machmal erstaunt drein, weil die vorsitzenden Richter mich erfreut begrüßten. Sie kannten mich ja schon.

Eine PAISY-Einigungsstelle möchte ich noch erwähnen. Es war schon die dritte oder vierte Sitzung. Vorsitzender Richter war ein Professor Richardi, bekannt als Verfasser eines arbeitgeberorientierten Betriebsverfassungsrecht-Kommentars. Die Einigungsstelle war mit je drei Beisitzern besetzt. Ich gehörte zur Betriebsratsbank, aber unser Rechtsanwalt war plötzlich erkrankt. Das Gesetz sieht vor, dass in der Einigungsstelle erst einmal ohne die Person des Vorsitzenden abgestimmt wird. Erst wenn es keine Mehrheit gibt, beteiligt sich der Vorsitzende an der Abstimmung. Für unseren plötzlich erkrankten Rechtsanwalt hatte der Betriebsrat leider keinen Vertreter benannt. Der Vorsitzende lehnte ab, dass dies nachträglich möglich sei. So stand es nach Stimmen drei zu zwei für die Arbeitgeberseite. Der Vorsitzende, besagter Professor Richardi, machte klar, dass er gar nicht für eine Entscheidung gebraucht würde und man sofort abstimmen könnte. Das wurde auch immer wieder beantragt. Ich weiß nur noch, dass ich acht Stunden lang non stop mir eine Frage nach der anderen ausdachte, warum eine Abstimmung noch nicht möglich sei, weil wir immer noch ein paar Fragen hätten, die zuerst unbedingt beantwortet werden müssten. Es war wirklich anstrengend, aber wir erreichten das Ende des Sitzungstages ohne Abstimmung, die wir unweigerlich verloren hätten.

IG Metall

Als Antwort auf die durch den Computereinsatz veränderte Arbeitswelt hatte die IG Metall ihr Konzept Neue Beweglichkeit entwickelt. Dabei ging es um ein qualitatives Verständnis von Flexibilität auf allen Ebenen, von der Arbeitsorganisation über Qualifizierung bis zur Arbeitszeitverkürzung. Die Gewerkschaft wollte sich nicht als Bremser des technischen Fortschritts, sondern als Mitgestalter des technischen Wandels sehen - ganz nach unserem Geschmack: klug und human mit neuer, auch neuester Technik umzugehen, wunderbar.

Als Antwort auf die durch den Computereinsatz veränderte Arbeitswelt hatte die IG Metall ihr Konzept Neue Beweglichkeit entwickelt. Dabei ging es um ein qualitatives Verständnis von Flexibilität auf allen Ebenen, von der Arbeitsorganisation über Qualifizierung bis zur Arbeitszeitverkürzung. Die Gewerkschaft wollte sich nicht als Bremser des technischen Fortschritts, sondern als Mitgestalter des technischen Wandels sehen - ganz nach unserem Geschmack: klug und human mit neuer, auch neuester Technik umzugehen, wunderbar.

Wir machten der IG Metall den Vorschlag, ihr Konzept von der Neuen Beweglichkeit von der Spitze der Technik aus mit Computern zu unterstützen und luden den Vorstand zu einer Demonstration zu uns nach Hamburg ein.

In einer Woche Arbeit in Tag- und Nachtschichten simulierten wir eine komplette IG-Metall-Geschäftsstelle. Apple Macintosh-Rechner wählten wir dafür, weil sie damals die mit Abstand benutzerfreundlichsten Personal Computer waren. Wir hatten die typischen Geschäftsprozesse abgebildet, viele wichtige Abläufe datenmäßig nachempfunden und Wert darauf gelegt, zu zeigen, wie gut, wie schnell und wie anpassungsfähig man mit einer solchen Technik örtliche Besonderheiten und neue Ideen umsetzen konnte.

Am 17.12. 1988 war es dann soweit. Es erschienen der Vorsitzende der IG Metall, Franz Steinkühler, die weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, Karl-Heinz Janzen, Hans Schreiber und Karin Benz-Overhage. Sie schauten sich das für sie erfundene Treiben in der virtuellen Geschäftsstelle an. Am Schluss machten wir mit einer der ersten Digitalkameras - ein billiges Ding, das wir für 1500 DM erstanden hatten - ein Foto von Franz Steinkühler und schickten es ihm in sein Frankfurter Büro, damit er es zu Hause gleich auf seinem Schreibtisch vorfinden kann. Karl-Heinz Janzen forderte mich auf, ein Konzept für den Vorstand zu erstellen. Das tat ich, und ich wurde zu einer Vorstandssitzung eingeladen.

Die Vorstandssitzung, die nun folgte, war eine der seltsamsten Erfahrungen in der noch kurzen Geschichte der tse. Ich hatte die Präsentation gut vorbereitet, doch es kam nicht dazu. Der Vorsitzende meinte, das Dokument kenne er nicht, es sei nicht auf dem Dienstweg zu ihm gelangt. Ich war so verblüfft, dass meine Schlagfertigkeit vollends auf der Strecke blieb, sonst hätte ich sicher gesagt, ich wusste nicht, dass das Wort eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds der größten Gewerkschaft der Welt so wenig Bedeutung hat. Tat ich aber nicht, packte meine Sachen und fuhr nach Hause (mehr zu diesem Thema zeigen).

Zwei Monate vor diesem denkwürdigen Termin ließ sich Franz Steinkühler auf einem mit großem Aufgebot veranstalteten dreitägigen Zukunftskongress der IG Metall als Leitfigur einer neuen Zeit feiern und sich in einem Interview mit der bekannten Journalistin Lea Rosh in Szene setzen. Dieselbe Person präsentierte sich in besagter Vorstandssitzung als im Klüngel einer mit sich selbst beschäftigten Organisation stecken geblieben und alles andere als eine strahlende Lichtfigur für eine neue Zeit. Die IG Metall entschied sich für eine zu Bürokommunikation kaum geeignete VAX-Lösung. Die Neue Beweglichkeit hatte sich technisch betrachtet in die Schockstarre einer schon zu Ende gehenden Epoche verabschiedet.

Neue Projekte

Mir lag daran, dass wir neben den kleinen Softwarearbeiten für uns selber immer ein großes Entwicklungsprojekt hatten. Ob Zufall oder Glück, ich machte Bekanntschaft mit dem Patronato INCA. Das Akronym INCA steht für Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. Man kann diese Organisation als den Wohlfahrtsverband der größten italienischen Gewerkschaft verstehen, der CGIL. Sie unterstützt hierzulande italienische Arbeiter in sozialen und arbeitsrechtlichen Belangen wie Renten, Arbeitslosigkeit, Sozialversicherungen und Unfallschutz. Und für ihre etwa zehn kleinen Geschäftstellen in Deutschland brauchte sie ein Sachbearbeitungssystem.

Mir lag daran, dass wir neben den kleinen Softwarearbeiten für uns selber immer ein großes Entwicklungsprojekt hatten. Ob Zufall oder Glück, ich machte Bekanntschaft mit dem Patronato INCA. Das Akronym INCA steht für Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. Man kann diese Organisation als den Wohlfahrtsverband der größten italienischen Gewerkschaft verstehen, der CGIL. Sie unterstützt hierzulande italienische Arbeiter in sozialen und arbeitsrechtlichen Belangen wie Renten, Arbeitslosigkeit, Sozialversicherungen und Unfallschutz. Und für ihre etwa zehn kleinen Geschäftstellen in Deutschland brauchte sie ein Sachbearbeitungssystem.

Wir begannen mit einer Bestandsaufnahme der zwei- bis dreihundert verschiedenen Geschäftsprozesse aus einem breiten Spektrum: Sozialleistungen aller Art, Rentenangelegenheiten, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, Unterstützung beim Kontakt mit deutschen Behörden und ähnlichem. Statt für jeden dieser Vorgänge ein eigenes Programm oder eine separate Transaktion zu entwickeln hatten wir uns ein anderes, einfacheres Vorgehen überlegt. Es sollte nur eine, immer gleich bleibende Arbeitsoberfläche geben, auf der alle Vorgänge bearbeitet werden konnten. Das ging am besten mit den Apple-Macintosh-Rechnern, nach strengem WYSIWYG-Prinzip: What You See Is What You Get. Auf den Bildschirmen sollten genau die Formulare erscheinen und auch genau so aussehen, wie sie die Kolleginnen und Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit bisher gebraucht hatten. Ein Dokument auf dem Bildschirm wie ein Stück Papier auf dem Schreibtisch, mit dem kleinen Unterschied, dass man es elektronisch bearbeiten konnte. Es sollte nicht besonders auffallen, dass man mit einem Computer arbeitete.

Wir bildeten eine kleine Projektgruppe mit ausgewählten späteren Benutzerinnen und Benutzern und bastelten einen Prototypen für das neue System. Der wurde dann kritisch unter die Lupe genommen und für die nächste Runde verbessert. Dieses Spiel wiederholte sich vier- oder fünfmal. Dann hatten wir ein System, das alle Beteiligten gut fanden, denn sie waren ja an seiner Entstehung beteiligt. Wir konnten nun mit gutem Gewissen einen Produktivstart wagen.

Die Erfindung der Rahmenvereinbarung

Inzwischen hatten sich Berge von Regelungen angehäuft. So unterschiedlich die einzelnen Systeme auch waren, es gab immer einen beträchtlichen Teil von Eigenschaften, die ihnen gemeinsam waren. Ich weiß nicht, wann im Mathematikunterricht die Klammerrechnung behandelt wird, aber sie stand Pate bei einer neuen Methode, das mühsame Regelungsgeschäft der schnell wachsenden Computerlandschaft besser in den Griff zu bekommen, nämlich alles das, was sich oft wiederholt, einzusammeln und vor die Klammer zu setzen.

Erfunden haben wir dieses Vorgehen ganz einfach, um die Arbeit zu vereinfachen und sich die lästigen ewigen Wiederholungen zu ersparen. So hatte man dann Leitlinien, was in Zukunft zu bearbeiten war. Das konnte man für die Arbeitgeberseite auch als verbesserte Planungssicherheit verkaufen. Einzelne Betriebsvereinbarungen konnten sich dann auf Abweichungen von den Leitlinien der Rahmenregelung, Ergänzungen und Besonderheiten bei neuen Systemen konzentrieren. Nach zwei Jahren Verhandlungs-Marathon hatten wir dann einen ersten Abschluss, dem allerdings das betroffene Unternehmen und sein unterstützender Arbeitgeberverband (bei den Verhandlungen oft durch seinen Geschäftsführer vertreten) mit großer Skepsis begegneten. Das Misstrauen war so groß, dass die Vereinbarung erstmals nur ein Jahr gelten sollte, sich aber automatisch verlängern durfte, wenn niemand Einspruch erhob. Das tat dann auch niemand.

Auch die Arbeitsgerichtsbarkeit spielte zunächst nicht mit. Das LAG Düsseldorf verbannte z.B. die Mitbestimmung für solche Regelungen in den Bereich der Freiwilligkeit. Es gäbe keine erzwingbare Mitbestimmung für Systeme, die erst in der Zukunft eingeführt würden, hieß es. Sei es Pragmatismus oder Opportunismus, diese Auffassung hielt nicht lange.

Rückblick auf das erste Jahrzehnt

Gegen Ende der 1980er Jahre waren wir im operativen Geschäft vier Personen: Christoph, Lars, Regina und ich. Ursula Kaiser, die Geschäftsführerin, hielt uns den Rücken frei, kümmerte sich um die Administration, Logistik und vor allem die Finanzen.

Wir hatten viel intern zu tun, Technik, Programmierung, und die Führung der virtuellen Firma, die uns bei Seminaren sehr nützlich war.

Das Beratungsgeschäft blieb bei mir hängen, das sollte sich erst im nächsten Jahrzehnt ändern. Schaut man auf die Inhalte damaliger Vereinbarungen, so lassen sich einige Tendenzen deutlich erkennen:

- Schwerpunkt waren die produktionsnahen Systeme in ihrer großen Vielfalt, in der sie sich damals präsentierten. Vieles war in den Firmen selbst entwickelt, die Standardisierung der Software steckte noch in den Kinderschuhen. Heute bekannte Namen, wie z.B. SAP, tauchten eher selten auf.

- Wir redeten einer strikten Trennung von Betriebs- und Personaldaten das Wort und entwickelten eine Reihe von Modellen, wie man das durchsetzen konnte.

- Wo immer es geht, haben wir betont, dass es sich nicht um Technik allein handelt, sondern um durch Computer unterstützte Arbeitssysteme. In diesen bilden Technik, Organisation und Qualifikation der mit den Systemen arbeitenden Menschen eine untrennbare Einheit.

- Das Konzept Computer als Werkzeug stand Pate bei vielen Einzelregelungen. Die arbeitenden Menschen sollten nicht als Bediener einer Maschine gesehen werden. Ihre aktive Rolle im Arbeitsprozess sollte betont werden.

- Entscheidungsprozesse in der Arbeit waren unbedingt zu erhalten, Automatisierung sollte sich auf Routine- und Wiederholprozesse beschränken.

- Wir machten versteckte Propaganda für den bevorzugten Einsatz von Personal Computern. Das trendige Video, in dem Steve Jobs den ersten Apple Macintosh vorstellte, haben wir bei vielen Veranstaltungen gezeigt.

- Grundsätze der Softwareergonomie finden sich in vielen Vereinbarungen der damaligen Zeit. Software sollte einfach, intuitiv zu bedienen, selbsterklärend und fehlerrobust sein. Den Vorzug grafischer Benutzeroberflächen haben wir immer wieder betont.

|

Es war ein wildes Jahrzehnt. Die Computertechnik war neu. Die Aufmerksamkeit hoch. Es war klar, dass sich die Arbeitswelt grundlegend ändern würde. Die Betriebsräte waren engagiert.

Es gab noch kaum Standardsoftware. Die Unternehmen hatten noch große eigene Entwicklungsabteilungen. Gestaltungsmöglichkeiten der Software waren noch umfangreich vorhanden. Programmierern war allerdings nicht unbedingt klar, dass sie mit ihrer Arbeit bestimmten, wie andere Menschen zu arbeiten hatten. Wir waren bemüht, den Dialog zwischen Entwicklern und Anwendern zu organisieren. |