Die Vorgeschichte

Nicht überraschend, dass die persönliche Geschichte eines Menschen irgendwie entscheidend ist, was später geschieht.

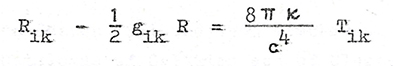

Eine der Einsteinschen Feldgleichungen

Ich habe Physik studiert, sie präsentiert sich gerne als exakte Naturwissenschaft. Doch seit der Quantenphysik wissen Insider, dass das so nicht stimmt. Am anderen Ende, in der Kosmologie, wird es auch nicht besser. Ich fand die damals (und heute immer noch) herrschende Meinung nicht überzeugend, dass alles mit einer Singularität, dem Urknall, angefangen haben soll (Big Bang-Theorie), anspruchsvolles Thema für eine Diplomarbeit, weniger für eine akademische Karriere. Doch es machte Spaß, zu lernen, wie man komplexe mathematische Modelle baut und mit großen Computern umgeht (mehr zum Thema Physik). Ich habe mich mit Philosophie und Sozialwissenschaften beschäftigt, einen Linguistik-Professor mit zu viel Mathematik zur Verzweiflung gebracht, als Mathematik- und Physiklehrer an zwei Hamburger Gymnasien unterrichtet und war an einer ganzen Reihe von Forschungsprojekten beteiligt.

Mein curriculum vitae kann ich mit mehreren Lehraufträgen und einer Gastdozentur an der Freien Universität Berlin schmücken, hatte die Ehre, an einem privaten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut einen Bereich Technikfolgenabschätzung aufbauen zu dürfen, aber als einziger Naturwissenschftler unter drei Dutzend Sozialwissenschaftern war das ein schwieriges Unterfangen und krachend gescheitert.

Kollateralnutzen dieser Zeit: Ein Kollege der Abteilung Automation/Technologie beim Vorstand der IG Metall brauchte Hilfe für einen Betriebsrat, der sich mit einem Personalinformationssystem namens PAISY herumschlagen musste.

Das Akronym PAISY bedeutet ganz undramatisch Personal-Abrechnungs- und -Informationssystem, und das I im PAISY war das Problem. Es stand für PAISY-Info, eine der ersten freien Abfragesprachen in einem Softwaresystem. In einem Werbespot der Herstellerfirma durfte ein Personalchef sagen: Da kann ich ja jeden Montag auf Knopfdruck meine kranken Türken sehen.

Darüber waren Betriebsräte und Gewerkschaften natürlich „not amused".

Das Akronym PAISY bedeutet ganz undramatisch Personal-Abrechnungs- und -Informationssystem, und das I im PAISY war das Problem. Es stand für PAISY-Info, eine der ersten freien Abfragesprachen in einem Softwaresystem. In einem Werbespot der Herstellerfirma durfte ein Personalchef sagen: Da kann ich ja jeden Montag auf Knopfdruck meine kranken Türken sehen.

Darüber waren Betriebsräte und Gewerkschaften natürlich „not amused".

Ich hatte keine Ahnung, was ein Personalinformationssystem war und Null Vorstellung, was ein Betriebsrat damit anfangen sollte. In der Not habe ich in ein paar Nachtschichten auf dem Rechner des Instituts ein System mit einer Info-Funktion wie bei PAISY programmiert, ein paar hundert Beschäftigte erfunden, bunt gemischt und reichlich divers, ordentlich viele ausländische Mitarbeitende, sie krank werden, Urlaub nehmen und im Akkord arbeiten lassen, ihnen medizinische Atteste verpasst und sie kreuz und quer gut und schlecht beurteilt. Man konnte richtig schön die Low Performer und Krankmacher aussortieren. Um die Show zu komplettieren, habe ich dem System noch eine automatisierte Textverarbeitung spendiert, die gleich nach der Auswertung ein paar Meter Kündigungsschreiben über den Drucker rattern ließ. Die Kollegen vom Betriebsrat - es waren nur gestandene Mannsbilder - schauten sich an und ließen unisono verlautbaren: Sowas kommt bei uns nicht in die Bude.

Das war in den frühen 1980er Jahren. Computer waren neu und noch selten. Die Angst vor totaler Überwachung und drohendem Arbeitsplatzverlust war weit verbreitet. Mir wurde klar, wie viel erfolgreicher es war, mögliche Auswirkungen einer neuen Technik unmittelbar wahrnehmbar zu demonstrieren statt trockene Vorträge über eine nicht sichtbare Technik zu halten. Sehen konnte man ja nur die Bildschirmgeräte mit ihrer grünen oder später bernsteinfarbenen Schrift auf schwarzem Hintergrund.

Ich versuchte, den Leiter des sozialwissenschaftlichen Instituts dafür zu gewinnen, einen Technik-Schulungsbereich für Betriebsräte aufzubauen und mir diese Aufgabe anzuvertrauen. Doch daraus wurde nichts.

Ehe ich mich umsah, geriet ich in eine Einigungsstelle zu besagtem PAISY. Dort lernte ich den Rechtsanwalt Wolfgang Apitzsch kennen, und der riet mir: Wenn sie dich das Schulungs-Ding nicht machen lassen, gründe doch selber eine Firma. Das war die Idee für die Gründung der tse.