Übersetzen:

Einsatzperspektiven Künstlicher Empathie

Die Technik der Künstlichen Intelligenz kann heute schon beachtliche Fortschritte aufweisen, Elemente künstlicher Empathie in allmögliche Gerätschaften einzubauen. Nach der Darstellung des theoretischen Hintergrunds geht es in diesem Beitrag um praktische Einsatzfelder und die dortigen Entwicklungsperspektiven. Es geht den Tüftlern an künstlicher Empathie darum, Emotionen nicht nur zu erkennen und zu interpretieren, sondern darum - und das ist neu - auch darauf zu reagieren. Wir beginnen mit den Bereichen Bildung und Sport.

Bildung

Digital unterstütztes Lernen kann sich zunehmender Bedeutung erfreuen, unterstützt durch den Trend wachsender Individualisierung. Das betrifft sowohl die Lernform, die sich immer mehr loslöst von straff organisierten kollektiven Veranstaltungen (Modell Schulklasse), als auch die Lerninhalte, die eine stärker werdende Autonomie der Lernenden ermöglichen. Wie wir sehen werden. lassen sich Form und Inhalt kaum voneinander trennen.

Digital unterstütztes Lernen kann sich zunehmender Bedeutung erfreuen, unterstützt durch den Trend wachsender Individualisierung. Das betrifft sowohl die Lernform, die sich immer mehr loslöst von straff organisierten kollektiven Veranstaltungen (Modell Schulklasse), als auch die Lerninhalte, die eine stärker werdende Autonomie der Lernenden ermöglichen. Wie wir sehen werden. lassen sich Form und Inhalt kaum voneinander trennen.

Jede Organisation, die Lernen organisieren muss oder will, sei es Schule, Universität oder Weiterbildung in einem Betrieb, wird Material für die Inhalte des Lernens zur Verfügung stellen müssen. Das gilt zumindest für diejenigen Inhalte, die für erforderlich gehalten werden, über Pflicht hinaus ist dank der schier unendlichen Weiten von Speicherplatz reichlich Platz für die Kür. Die multimediale Eigenschaft der digitalisierten Inhalte beschränkt das Angebot längst nicht mehr auf Texte. Bild und Ton haben sich vom Ad-on-Charakter eines Mauerblümchen-Daseins zu vollwertigem Inhalt gemausert.

Dafür brauchte es keine Künstliche Intelligenz, das ließ sich auch mit den bisherigen Bordmitteln der Digitalisierung organisieren. Man hat in bibliotheksartigen Sammlungen die gewünschten Inhalte bereitgestellt, mit oder ohne eingebaute Erfolgstests, mit elektronisch verfogter Nutzung von für verpflichtend gekennzeichneten Beiträgen oder auch nur mit Vertrauen in die Einsichtsfähigkeit der Lernenden. Die Verantwortlichen könnten sich jederzeit einen beliebig detaillierten Überblick über die Nutzung des Angebots machen. Das alles ist unter dem Stichwort E-Learning hinreichend bekannt und wird z.B. in vielen Unternehmen genutzt (Ein Beispiel für die betriebliche Regelung eines E-Learning-Prozessen finden Sie hier). Erfreulich wäre natürlich, wenn nicht engstirnige Planer sich bei der Auswahl des Lernangebots auf von business-Anforderungen diktierte Themen beschränken, sondern auch Futter für lernfreudige und neugierige Geister bereit stellen würden.

Nun zur Frage, was darüber hinaus Künstliche Intelligenz leisten könnte. Und da tut sich ein Füllhorn von Möglichkeiten auf. Fangen wir mit den bescheidenen Dingen an.

Suchfunktionen

Nicht wirklich neu, aber ausbaufähig, und nützlich, sobald sich eine Historie sowohl des Lernangebots als auch der Aktivitäten der Lernenden aufgebaut hat. Diese könnten das Angebot z.B. in von ihnen selbst gewählter Ausführlichkeit durchflöhen, sich themenzentrierte Überblicke verschaffen usw. Firmen sei an dieser Stelle dringend empfohlen, sich experimentierfreudige Informatik-Praktikanten zu suchen, die mit ihrer Kundschaft herausfinden, was es braucht und welche technischen Möglichkeiten der Umsetzung es gibt, in einer Zeit, in der die Möglichkeiten sich gefühlt im Monatstakt verbessern.

Lernerfolg

Da gibt es zwei Sichten, die der Lernenden selbst und die ihrer Supervisoren. Fangen wir mit den Lernenden an. Vormundige Systeme könnten bei eingebauten Tests oder Übungen diese begleiten und Empfehlungen bei vermuteten oder wirklichen Schwachstellen bieten. Sie können Konzentration und Ermüdung der Testperson beobachten und z.B. Pausen empfehlen - wird inzwischen wie Sauerbier von Software-Herstellern angeboten. Studien über Erfolge oder Misserfolge sind noch Mangelware. Die üblichen Statusberichte über Lernfortschritte sind kein Neuland; ob es klug ist, sie durch KI-Algorithmen bewerten zu lassen, sei dahingestellt.

Vielfältiger stellen sich die Möglichkeiten für die Supervisoren dar. Auch hier ist der KI-Einsatz eher ein Katalysator für längst bekannte Methoden als eine Bereicherung durch wirklich neue Leistungsmerkmale. Wenn man die dokumentierbaren Lernergebnisse bewerten lässt (sei es durch KI oder durch einfache Formeln), ersprart man den Lehrern oder Führungskräften natürlich das lästige Gespräch mit den Betroffenen. Die Fürsorgepflicht lässt sich vom Schreibtisch aus erledigen oder - zumindest teilweise - auch automatisieren. Kostenorientierten Controlern wird dies gefallen. Personaler in den Unternehmen sollten sich aber lieber überlegen, ob sie damit nicht den Weg in die Bedeutungslosigkeit ihres Bereichs weiter pflastern. Wachgewordene Betriebsräte könnten Fragen stellen, was es bei solchen Praktiken mit dem Leitbild des Unternehmens auf sich hat. Die Technik jedenfalls bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Perfektionierung von Überwachung. Da es sich bei den Objekten um Menschen handelt, stellt sich die Frage, wie es um deren Persönlichkeitsrechte steht und ob nicht ein paar Regelungen geboten sind, die rote Linien markieren (Beispiel zeigen).

Regeln für die Beobachtung des Lernerfolgs

- KI-unterstützte Systeme zur Beobachtung oder Bewertung des Lernerfolgs werden so konfiguriert, dass sie die Bewertung durch die Lernenden (vorrangig oder ausschließlich) unterstützen.

- Supervisionsmöglichkeiten für den Lernerfolg bleiben auf die Feststellung der Absolvierung von verfpflichtenden Lerneinheiten begrenzt.

- Den Betroffenen sind die für verpflichtend erklärten Lerninhalte bekannt, einschließlich eventueller zeitlicher Rahmenbedingungen für die Absolvierung.

Die Detailierung dieser Grundsätze ist Angelegenheit der jeweiligen Einrichtung (Schule oder Unternehmen).

Künstliche Empathie

Die Entwicklung der Large Language Models (LLM) hat sowohl in der Erkennung als auch in der Simulation emotionaler Inhalte große Fortschritte gemacht. Ich mache jetzt einmal einen Bogen um die Robotik, die sicherlich zu den Hauptprofiteuren künstlicher Empatie gehört. Für den Bereich Bildung gibt es einfach bessere Alternativen als Lernroboter.

Es braucht nicht betont zu werden, wie wichtig Empathie im Lehrer-Schüler-Verhältnis in jeder Stufe der schulischen Laufbahn ist, für ein positives Lernklima, die Lernmotivation und die persönliche Entwicklung der Lernenden sind. Wie bereits dargestellt, hat die Digitalisierung nahezu aller Schritte des Lernprozesses die Individualisierung des Lernens stark gefördert - ein Segen für Lernwillige, aber auch eine Fallgrube für Menschen, die unter diversen Einschränkungen leiden oder schlicht keine Lust auf Lernen haben. Hier geht es um die „Begleitung“ des Lernprozesses, und hier schlägt die große Stunde der empathieverstärkten Künstlichen Intelligenz.

Multi-Choice-getriggerte Instrumente zur Messung des Lernerfolgs haben wir bereits der ganz normalen Digitalisierung zu verdanken. Sie liefern allerdings so gut wie nichts zu den Gründen ausbleibenden Lernerfolgs. Das lässt sich ändern - für die Behandlung der Defizite auf beiden Seiten, Lehrenden und Lernenden. Es soll ja Lehrkräfte geben, die bezüglich der emotionalen Unterstützung ihrer Schülerinnen und Schüler totale Fehlanzeige sind, ihnen bei Enttäuschungen weder TRost spenden, noch sie motivieren oder ermutigen können. Da stellt sich die Frage, ob technische Systeme diese Aufgaben nicht wenigstens teilweise übernehmen können, zum Segen für beide Seiten.

Diese Befähigung der Technik fällt nicht vom Himmel. Vorausgesetzt, die Lernenden arbeiten mit multimedialen Systemen, nicht nur für die Präsentation von Lernmaterial, sondern auch in der Interaktion des Systems mit dem Lernenden. Als Kollateralnutzen der Corona-Zeit ist die weitgehende Akzeptanz des Arbeitens mit Video und Ton geblieben. Bisher wurde die Technik in dieser Lernbeziehung eher als Behinderung gesehen, dank vieler kleineren oder größeren Pannen, Einschränkungen und Enttäuschungen darüber, wie viel Zeit man immer noch mit dem nicht optimalen Umgebungszirkus vertun muss. Draußen vor blieb bisher immer der Beitrag der Technik selbst. Sie kann bedeutend mehr als man so landläufig glaubt. Sie kann die Mimik, die Stimmlage der Person vor dem Bildschirm beobachten, analysieren und bewerten. Gesichtsbasierte Emotionserkennung nennt sich der eine Teil, für den Psychologen ganze Kataloge entwickelt haben, jedwede Mimik nach kleinsten Nuancen zu erfassen und zu bewerten. Was mit mit Mikromimik geht, lässt sich auch mit Sprache bewerkstelligen, stimmbasierte Emotionserkennung nennt sich das dann. Die derart gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils interessant, sondern sie geben auch brauchbaren Aufschluss auf die aktuellen physische und psychische Befindlichkeit des Menschen vor der Bildschirmkamera.

Das ist der Stoff für die Protagonisten künstlicher Empathie. Wie wäre es, wenn die KI-Systeme die Aufgaben übernähmen, den beim Lernen Strauchelnden Trost zu spenden, ihnen Mut zu machen und sie zu motivieren, oder wenigstens ihnen vorzuschlagen, mal eine Pause zu machen, wenn die Algorithmen Anzeichen von Müdigkeit oder nachlassender Konzentration festgestellt haben. Smarte Autos bieten solche Lebenshilfen ja schon seit längerer Zeit.

Selbstverständlich lässt sich die Befindlichkeitsanalyse noch verfeinern. Sicher lassen sich Indikatoren für Langeweile, Enttäuschung, Frustration oder sogar Obstruktion finden, wodurch sich das Interesse für Einsatzmöglichkeiten in der Arbeitswelt steigern lässt. Auf das Leitbild des behüteten Lebens folgt das betreute Denken. Alle diejenigen, die bisher der Meinung waren, Motivation kann nur von innen kommen, dürfen sich Lügen gestraft fühlen.

Ausbaufähig sind natürlich die Möglichkeiten zur Überwachung. Die Instrumente der Künstlichen Empathie erhalten endlich Zugang zu bisher bezüglich ihrer Messbarkeit sperrigen Erscheinungsformen der menschlichen Psyche. Wenn Leistungsmerkmale, die wir bisher nur aus aufwendigen Systemen der Sentimentanalyse kennen, quasi zum Nulltarif in alltägliche Anwendungen eingebaut werden können, stellt sich auch hier die Frage nach roten Linien (Überlegungen zeigen).

Was jemand privat tut, ist seine Sache. Jeder hat das Recht auf die eigene Katastrophe. Für die institutionellen Bildungseinrichtungen und die Arbeitswelt sollte diese Großzügigkeit nicht gelten. Hier ein paar Überlegungen:

- Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass die Nutzung solcher Instrumente den einzelnen Personen für die Kontrolle ihres eigenen Verhaltens angeboten werden sollte (bin ich gerade müde, unkonzentriert oder wie oft, wie lange war ich unkonzentriert), andere Personen (Lehrer, Vorgesetzte) aber keinen Zugriff auf solche Programme haben sollten.

- Dagegen spricht der Gewöhnungseffekt. Wenn Schulkindern, vor allen in der Primärstufe, solchen Instrumente der ständigen Kontrolle ihres Verhaltens oder ihrer Leistung zur Verfügung stehen, werden sie sich daran gewöhnen und sie für selbstverständlich halten.

- Die Langzeitwirkung dieser Gewöhnung wird die intrinsische Motiviertheit der betroffenen Menschen beschädigen. Der Schalter wird von intern auf extern umgelegt. Von außen kommende Motivierung fördert aber selten Initiative und innere Motiviertheit

- In Unternehmen ist der Umgang mit Instrumenten der Künstlichen Empathie wegen des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eine mitbestimmungspflichtige Angelegenheit. Hier sollte festgelegt werden, ob überhaupt und wenn ja in welchen Situationen oder für welche Personengruppen ein Einsatz in Betracht kommt.

Sport

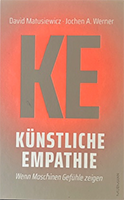

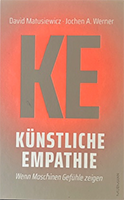

Hier sind wir endlich im El Dorado der Künstlichen Empathie angekommen. Über Computer in allen üblichen Erscheinungsformen vom Smartphone über Notebooks bis zum Desktop hinaus stehen eine Menge weiterer technischen Möglichkeiten zur Verfügung: SmartWatches, allmögliche weitere Gadgets, Wearables, Roboter und Virtual Reality. Die Professoren David Matusiewicz und Jochen A. Werner bewerben in ihrem Buch „KE - Künstliche Empathie. Wenn Maschinen Gefühle zeigen“ einen „intelligenten“ Basketball,

der „nicht nur die technische Leistung messen

[kann], sondern den Spieler auch mit ermutigenden und tröstenden Worten unterstützen

[kann], abhängig von der Spielsituation. Diese emotionale Hilfe kann dazu beitragen, dass die mentale Widerstandsfähigkeit der Sportler gestärkt wird, was wiederum zu einer Verbesserung ihrer Leistungen führen kann.

Man darf gespannt sein, wie die Rekorde unserer Spitzensportler purzeln werden, sobald sie am Genuss dieser Segnungen unseres Fortschritts teilhaben dürfen.

Mit halben Medizinlabor-Messfähigkeiten ausgestattete Armbanduhren sorgen für die permanente Überwachung allmöglicher Körperfunktionen und sagen über das handelsübliche Piep-piep-piep hinaus bei Grenzwertüberschreitungs-Alarmen jetzt mit freundlichen Stimmen dem willigen Sportskameraden Bescheid. Sie können Stess messen und ruhigere Gangart anmahnen, aber auch zu Höchstleistungen anspornen, wenn sie befürchten müsssen, dass die angepeilte Bestzeit knapp verfehlt wird.

Entscheidende Impulse darf man auch von der Einbezeihung von Virtal-Reality-Techniken in die zukünftigen Trainingskonzepte erwarten. Für viele Sportarten lassen sich Trainingssituationen unter Bedingungen simulieren, die der Realität sehr nahe kommen. Ob Sportler dann, wie die oben zitierten Autoren meinen, lernen werden, besser mit Druck umzugehen und ihre emotionale Belastberkeit steigern können, bleibt abzuwarten. Bisher mussten wir immer wieder feststellen, dass Simulation eben eine Simulation ist und das reale Leben ganz anders ist. Ob virtuelle Comunities Teamgeist verbessern und ein gemeinschaftliches Sporterlebnis verstärken können, ist wohl eher eine Frage der Organisation als der Technik.

Übersetzen:

Application Perspectives of Artificial Empathy

Artificial intelligence technology has already made considerable progress in incorporating elements of artificial empathy into all kinds of devices. After outlining the theoretical background, this article looks at practical fields of application and the prospects for development there. The aim of the inventors of artificial empathy is not only to recognise and interpret emotions, but also - and this is new - to react to them. We start with the topics of education and sport.

Education

Digitally supported learning can enjoy increasing importance, supported by the trend towards growing individualisation. This applies both to the form of learning, which is increasingly moving away from tightly organised collective events (school class model), and to the learning content, which allows learners greater autonomy. As we will see, form and content can hardly be separated from each other.

Digitally supported learning can enjoy increasing importance, supported by the trend towards growing individualisation. This applies both to the form of learning, which is increasingly moving away from tightly organised collective events (school class model), and to the learning content, which allows learners greater autonomy. As we will see, form and content can hardly be separated from each other.

Every organisation that has to or wants to organise learning, be it a school, university or company training, will have to provide material for learning content. This applies at least to the content that is deemed necessary; thanks to the sheer endless expanse of storage space, there is plenty of room for the optional extras. The multimedia nature of digitised content no longer limits the offer to text. Images and sound have evolved from the ad-on character of a wallflower existence to full-fledged content.

This did not require artificial intelligence; it could also be organised with the existing on-board means of digitisation. The desired content was made available in library-like collections, with or without built-in success tests, with electronically tracked use of contributions labelled as mandatory or simply with trust in the learner's ability to understand. Those responsible could obtain an overview of the use of the offer at any time and in any detail. All of this is well known under the heading of e-learning and is used in many companies, for example (you can find an example of a company's e-learning process here). Of course, it would be nice if planners did not restrict themselves to topics dictated by business requirements when selecting learning programmes, but also provided food for the curious and eager to learn.

Now to the question of what else artificial intelligence could do. And this opens up a cornucopia of possibilities. Let's start with the modest things.

Search functions

Not really new, but expandable, and useful as soon as a history of both the learning offer and the activities of the learners has been built up. They could, for example, browse through the offer in the detail of their choice, obtain topic-centred overviews, etc. At this point, companies are urgently recommended to look for IT interns who are keen to experiment and work with their customers to find out what is needed and what technical options are available for implementation at a time when it feels like the options are improving by the month.

Learning success

There are two perspectives, that of the learners themselves and that of their supervisors. Let's start with the learners. Supervising systems could accompany them during built-in tests or exercises and offer recommendations in the event of suspected or actual weaknesses. They can monitor the test subject's concentration and fatigue and recommend breaks, for example - software manufacturers now offer this like sour beer. Studies on successes or failures are still few and far between. The usual status reports on learning progress are not new territory; whether it is wise to have them evaluated by AI algorithms remains to be seen.

The possibilities for supervisors are more diverse. Here too, the use of AI is more of a catalyst for long-established methods than an enrichment through truly new performance characteristics. If the documentable learning outcomes are assessed (whether by AI or by simple formulae), teachers or managers are of course spared the tedious dialogue with the people concerned. The duty of care can be carried out from the desk or - at least partially - automated. Cost-orientated controllers will like this. However, HR managers in companies should rather consider whether they are not paving the way to the insignificance of their department. Awakened works councils could ask what the company's mission statement has to do with such practices. In any case, technology offers numerous possibilities for perfecting surveillance. As the objects are people, the question arises as to what their personal rights are and whether a few regulations are needed to mark out red lines (show Examples).

Regeln für die Beobachtung des Lernerfolgs

- KI-unterstützte Systeme zur Beobachtung oder Bewertung des Lernerfolgs werden so konfiguriert, dass sie die Bewertung durch die Lernenden (vorrangig oder ausschließlich) unterstützen.

- Supervisionsmöglichkeiten für den Lernerfolg bleiben auf die Feststellung der Absolvierung von verfpflichtenden Lerneinheiten begrenzt.

- Den Betroffenen sind die für verpflichtend erklärten Lerninhalte bekannt, einschließlich eventueller zeitlicher Rahmenbedingungen für die Absolvierung.

Die Detailierung dieser Grundsätze ist Angelegenheit der jeweiligen Einrichtung (Schule oder Unternehmen).

Artificial Empathy

The development of Large Language Models (LLM) has made great progress in both recognising and simulating emotional content. I'm going to steer clear of robotics, which is certainly one of the main beneficiaries of artificial empathy. There are simply better alternatives to learning robots in the field of education.

There is no need to emphasise how important empathy is in the teacher-student relationship at every stage of the school career, for a positive learning environment, motivation to learn and the personal development of learners. As already mentioned, the digitalisation of almost every step of the learning process has greatly promoted the individualisation of learning - a blessing for those willing to learn, but also a pitfall for people who suffer from various limitations or simply have no desire to learn. This is about 'accompanying' the learning process, and this is where empathy-enhanced artificial intelligence comes into its own.

We already have multi-choice-triggered instruments for measuring learning success thanks to normal digitalisation. However, they provide virtually no information on the reasons for a lack of learning success. This can be changed - for the treatment of deficits on both sides, teachers and learners. There are said to be teachers who are totally lacking in terms of emotional support for their pupils, who can neither give them comfort when they are disappointed nor motivate or encourage them. This raises the question of whether technical systems could not at least partially take over these tasks, to the benefit of both sides.

This empowerment of technology does not fall from the sky. Provided that learners work with multimedia systems, not only for the presentation of learning material, but also in the interaction of the system with the learner. A collateral benefit of the coronavirus era has been the widespread acceptance of working with video and sound. Previously, technology was seen more as a hindrance in this learning relationship, thanks to many minor or major glitches, limitations and disappointments about how much time still has to be wasted with the less than optimal environmental circus. The contribution of technology itself has always been ignored. It can do much more than is commonly believed. It can observe, analyse and evaluate the facial expressions and tone of voice of the person in front of the screen. Face-based emotion recognition is the name given to the part for which psychologists have developed entire catalogues to capture and evaluate every facial expression according to the smallest nuances. What can be done with micro facial expressions can also be done with speech; this is called voice-based emotion recognition. The insights gained in this way are not only interesting for creating a personality profile, they also provide useful information about the current physical and mental state of the person in front of the screen camera.

This is the stuff of artificial empathy protagonists. What if AI systems were to take on the task of comforting those who stumble while learning, encouraging and motivating them, or at least suggesting that they take a break when the algorithms detect signs of tiredness or loss of concentration. Smart cars have been offering such life aids for some time now.

Of course, the state of mind analysis can be further refined. Indicators of boredom, disappointment, frustration or even obstruction can certainly be found, which can increase interest in employment opportunities in the world of work. The model of the sheltered life is followed by the sheltered mindset. All those who previously believed that motivation could only come from within may feel they have been proven wrong.

Of course, the possibilities for monitoring can be expanded. The instruments of artificial empathy are finally gaining access to manifestations of the human psyche that were previously difficult to measure. If performance characteristics that we have previously only known from elaborate sentiment analysis systems can be built into everyday applications at virtually no cost, this also raises the question of red lines (show considerations).

What someone does in their private life is their own business. Everyone has the right to their own catastrophe. This generosity should not apply to institutional educational institutions and the world of work. Here are a few thoughts:

- It can be argued that the use of such tools should be offered to individuals to monitor their own behaviour (am I tired, unfocused or how often, how long have I been unfocused), but that other people (teachers, superiors) should not have access to such programmes.

- The familiarisation effect speaks against this. If schoolchildren, especially at primary level, have such instruments at their disposal to constantly monitor their behaviour or performance, they will get used to them and take them for granted.

- The long-term effect of this habituation will damage the intrinsic motivation of the people concerned. The switch is flipped from internal to external. However, external motivation rarely promotes initiative and intrinsic motivation.

- In companies, the use of artificial empathy tools is a matter requiring co-determination due to the interference with the personal rights of those affected. It should be determined whether they should be used at all and, if so, in which situations or for which groups of people.

Sport

We have finally arrived in the El Dorado of artificial empathy. In addition to computers in all their usual forms, from smartphones and notebooks to desktops, there are a whole host of other technical possibilities available: smartwatches, all kinds of other gadgets, wearables, robots and Virtual Reality. Professors David Matusiewicz and Jochen A. Werner advertise in their book „KE - Künstliche Empathie. Wenn Maschinen Gefühle zeigen“ an „intelligent“ basketball,

that "can not only measure technical performance, but also support the player with words of encouragement and comfort, depending on the game situation. This emotional support can help to strengthen the mental resilience of athletes, which in turn can lead to an improvement in their performance.

It will be interesting to see how the records of our top athletes will tumble as soon as they are allowed to enjoy these blessings of our progress.

Wristwatches equipped with half the measuring capabilities of medical laboratories ensure that all kinds of bodily functions are constantly monitored and, in addition to the usual beep-beep-beep, they now use friendly voices to inform their willing sports mates when limits are exceeded. They can measure stress and remind you to take it easy, but also spur you on to peak performance if you are worried that you might fall just short of your best time.

Decisive impetus can also be expected from the incorporation of Virtual Reality techniques into future training concepts. For many sports, training situations can be simulated under conditions that come very close to reality. It remains to be seen whether athletes will then learn to cope better with pressure and increase their emotional resilience, as the authors cited above believe. So far, we have had to realise time and again that simulation is just a simulation and real life is very different. Whether virtual communities can improve team spirit and enhance a shared sporting experience is probably more a question of organisation than technology.

Translated by DeepL, sparsely supervised. Translate: